”しよう書”と”きぼう書”に

惑わされるな

設備メーカーの営業へのお客様とのビジネス技、第1弾(しよう書ときぼう書に注意すること)を掲載いたしました。

設備メーカーに、大手のお客様から機械を考えてほしいと声がかかりました。 内容は今の生産能力の倍で、稼働率の良い、幅2mで3000万円で今年度末までに納入してほしいという漠然とした言い方です。与えられた資料は生産するべき対象製品の図面だけです。お客様からのこれ以上の具体的な機械の仕様は望めそうになく、「提案して下さい」と言われるだけで進めない状況です。しかも技術的に簡単でなさそうです。さあ、どのように取り組めばいいのでしょうか。

このテーマでは、機械の仕様詰め、見積もり提出、設計着手にいたるまでの失敗しない方法を説明します。また、依頼者に対しての誠意のあるお断りの仕方、見落としがちな見積もり方法、お金の計算で注意するべき点はどこか、依頼する会社側と依頼を受けて機械をクリエイトする製作側の両面から説明いたします。

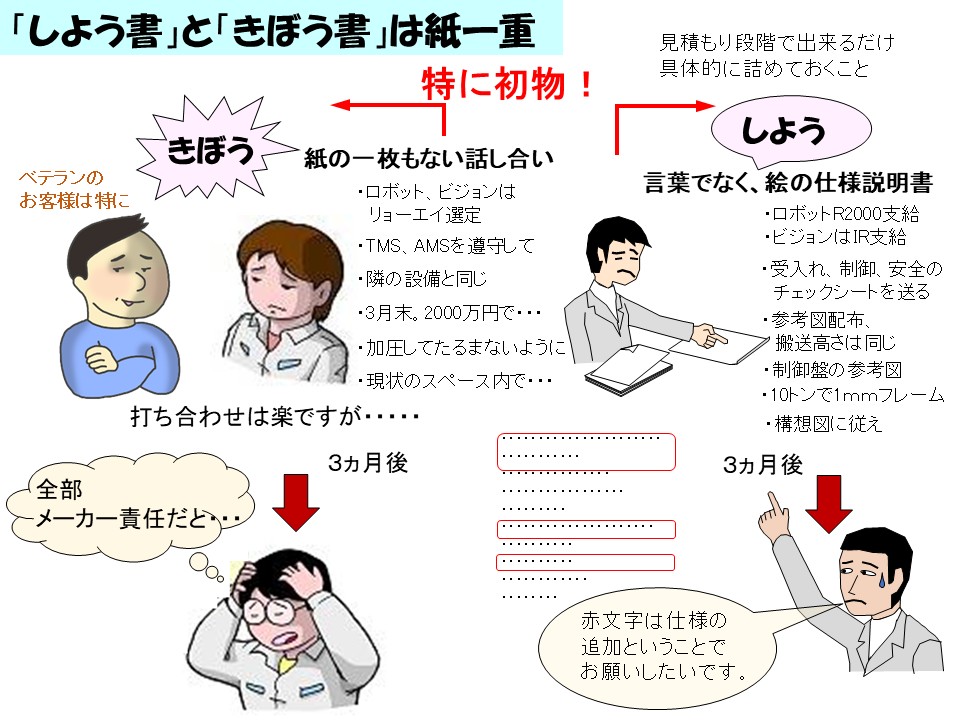

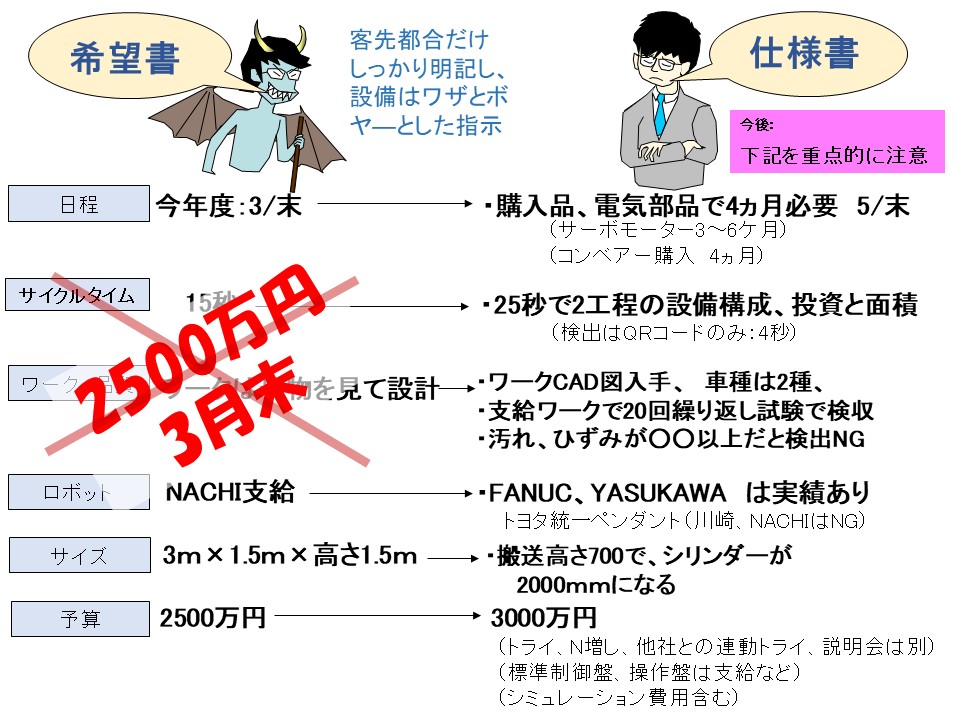

- 「しよう書」と「きぼう書」は紙一重

- 抽象的な「きぼう書」か、具体的な「しよう書」か

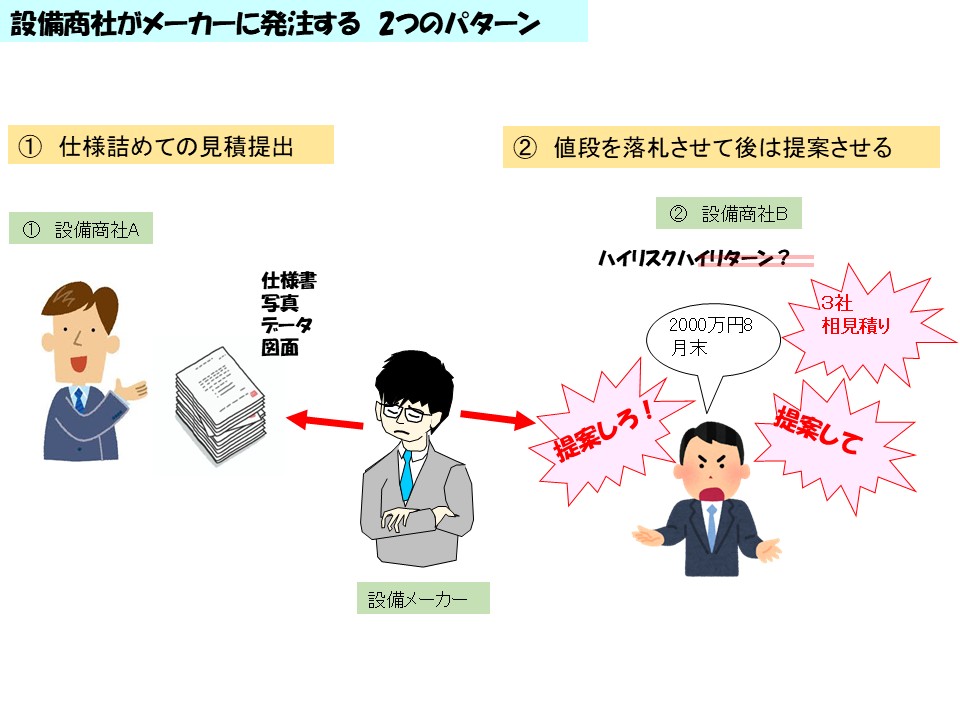

- 設備商社がメーカーに発注する 2つのパターン

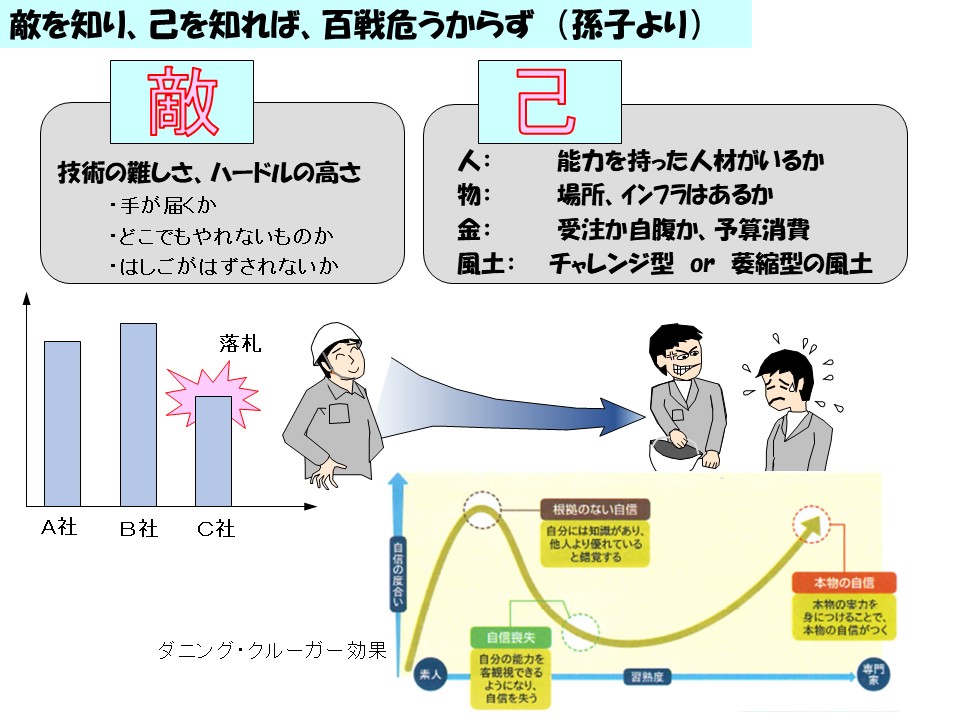

- 敵を知り、己を知れば、百戦危うからず (孫子より)

- 大手から来る設備の自動化依頼が、稟議になるとトーンダウンして消滅

- 手で組み立てれない製品が、自動化できるわけがない

- 自動化目的のプロジェクト依頼はかならずしも必要はないかも

- メカ設計者主体の機械づくりからシステム物への変化

- 仕事を受けれる条件かを見極める

生産工場現場の機械発注を行うメンバーの中には、機械を使うことはよく知っていても機械をクリエイトしていく設備仕様というものについては慣れていないところがあるために、最悪のケースも出てきます。お客様からは希望の納入時期と投資の予算ははっきりと明示されます。しかし機械としては コンパクトで、稼働率が良くて、不具合で止まらないもの、保全はしやすくしてください、といった「仕様」というよりは「希望」という言葉ばかりが出て前に進まないことも多いでしょう。

詳細の打合せをお客様と機械メーカーで何度もやるわけですが、なかなか話がまとまらなくて、機械の構造図も何回もかき直すだけで日程がどんどん過ぎていきます。なんとなく固まったような話で機械を作ったわけですけど、 完成した機械を見るとお客様から色々な追加変更の話が出てきます。

設備を扱う商社の話です。 今から考えようとする機械の仕様をまとめて機械メーカーに発注して、 見積りを出していただきお客様に提示します。

一つの商社は仕様を具現化して製作金額を積み上げて、見積もりを正確に提出します。見積もり提出前に何度の打ち合わせと構想図を確認しながら進めるため、時間はかかりますが正確です。

二つ目の商社は、完全なビジネスの世界で、お客様の投資金額から相見積もりをいきなり実施するパターンです。 機械メーカーは、上手く仕様を自分でお客様をリードして固めていき機械が具現化できたら利益が出ますが、 客様と仕様を詰めて行く過程でこんなはずではなかったと大赤字という博打みたいなケースもあるでしょう。

「敵を知り、己を知れば、百戦危うべからず」のケースがよくあります。 一番怖い失敗は、今から進もうとすることに対して、事の重大さに気が付いていないことです。心配しないで、気合も入れずに踏み出して大失敗です。ここで言う、敵とは技術的難易度、手が届くか、梯子は外されないか、コンペチターはどうかなどです。これは意外と皆さん意識しているはずです。しかし己を知っているでしょうか。経営者は本当に自社の実力をわかっていますか。過信してなんでもできると思っていませんか。人材がいない、経験がない物件だと、事の重大さにも気が付きません。自社内の、人材がいるか、インフラは大丈夫か、金は回るかなど注意して下さい。

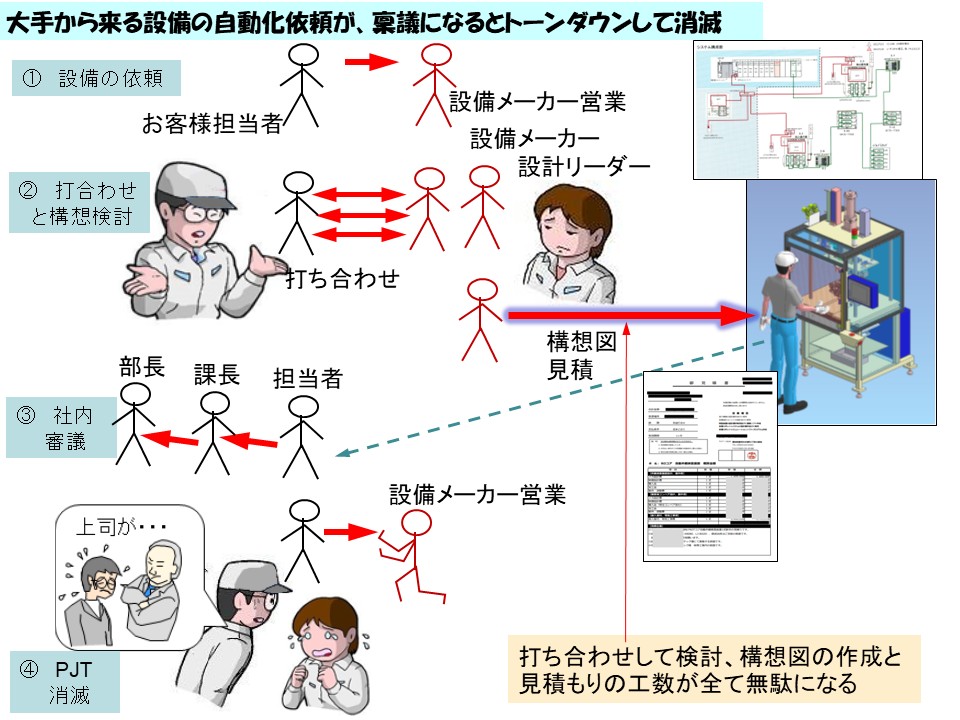

設備メーカーが検討を重ねて、構想図を作り、見積りを提出したら、お客様からプロジェクトが消滅して仕事がなくなったというケースが少なからずあります。

お客様の担当者がメーカーから手に入れた見積書を上司に上げて、いざ稟議申請となると、トップから中止になるというケースです。見積書を持って話を上げて、課長には話が通っても部長、役員と話が上がっていく段階で、もっと他のプロジェクトが優先されて話がご破算になるというケースです。 設備メーカーの方は、構想図とか成り立ちを一生懸命考えて、見積もりまで提出したはずですけど、その費やした工数は全て無駄になることはないでしょうか。

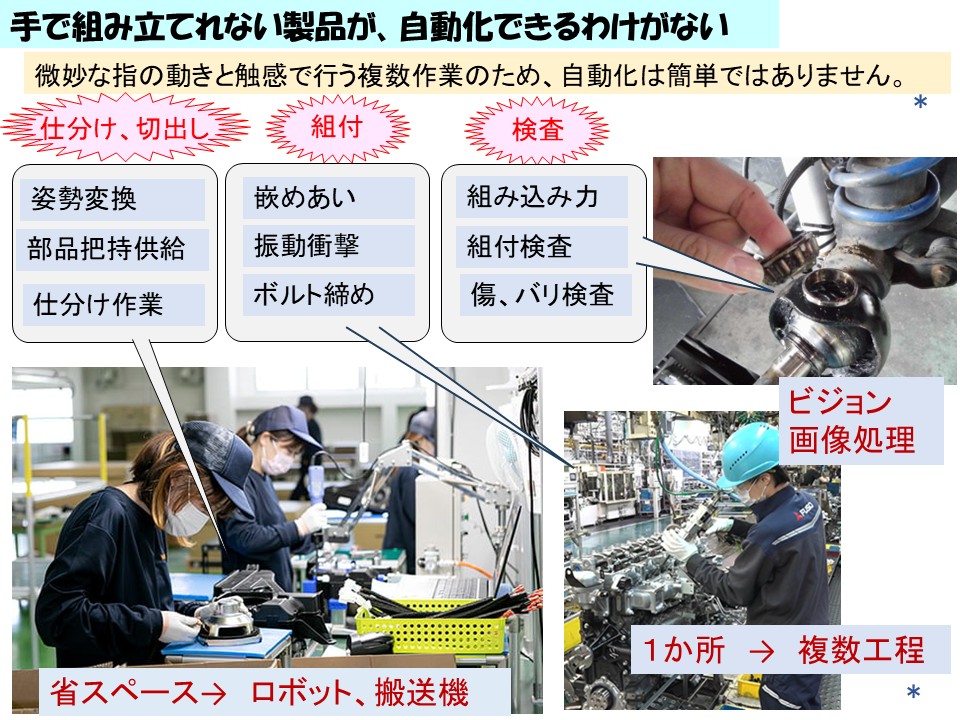

手で組み付けられない製品が機械で自動化できるわけがないです。 現状の組み付け手作業を簡単に自動化してくださいという 依頼がよくありますが、これはかなりハードルが高いケースがほとんどです。

手作業というのは微妙な指の動きで、製品同士を精度よく組付けています。 そして、この部品は箱から取り出されて姿勢変換して、メインの部品に組付けるという把持やハンドリングを実施しています。そして、忘れてはいけないのが、作業者の組み付け作業というのには、単に物体の組み付けだけでなく、組み付けのプロセスにおいて、抵抗とか指の加減から組み付け異常といった不具合を人間は自然に検出しているのです。つまり、1m 四方で1人で作業しているのを自動化したとすると、ピッキング動作、ハンドリング動作、固定治具、組付け後の画像検査判定といった、3工程ぐらいのスペースと投資が必要になってきます。簡単に自動化を踏み切れるわけではないです。

自動化目的のプロジェクト依頼はかならずしも必要はないかも

自動車業界では製品を作る生産ラインとして、自動化できるところはすでにかなり自動化されてきていると思います。しかし、まだ自動化が進んできていないのは大きく3つあげられます。

・組付作業は、微妙な指の動きと触感で行う技能に頼っているため、自動化ができていません。

・検査作業は、人がワークを一瞬に傷、へこみ、欠陥、打痕といった色々な品質不良を全て一人で見分けることができます。人間にかなうような自動化はなかなかできません。

・物流作業では、トラックから荷物を出して仕分けしながら、順立て、ライン側まで段取りする作業は人に頼りところが多いです。

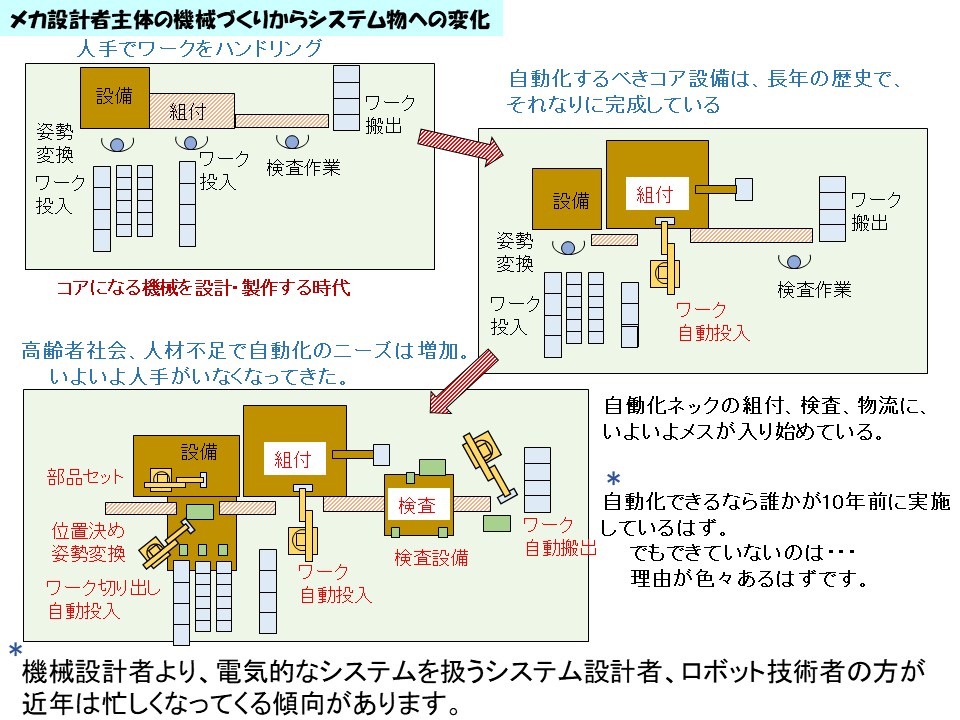

日本全体が高齢化で作業者が少なくなる状況において、今まで自動化に手がつかずに後回しにしていた組立、検査、物流についても自動化のニーズが非常に声が高まっている状況です。これらは昔から自動化したいと考えられていました。しかし、開発できるならこの10年前にできているはずです。しかし、技術的に難しいから未だに人が作業しているのが実態であります。

自動化を成立するため、近年開発が進んできている判断のプログラムを含む技術を使って成立させます。そのため一昔前の機械設計者より、電気的なシステムを扱う制御、システム設計者、ロボット技術者の方が忙しくなってくる傾向はあります。 ロボットの選定、サーボモーターの構成、2Dや3Dビジョンの選定、測定機器、センサー類を知り、そこにアクチェーターやエアー機器をうまく組み合わせていくような技術が必要です。

メカ設計者は機械の設計以外にシステムインテグレートできるような知識が求められてくることになるでしょう。 1人のメカ設計技術だけで一生を終わるのではなく、時代の変化に合わせて、システム全体を把握しているエンジニアになって、プロジェクトマネージャーを担当できるような技術 を持っている人材が重要な時代になってくるでしょう。

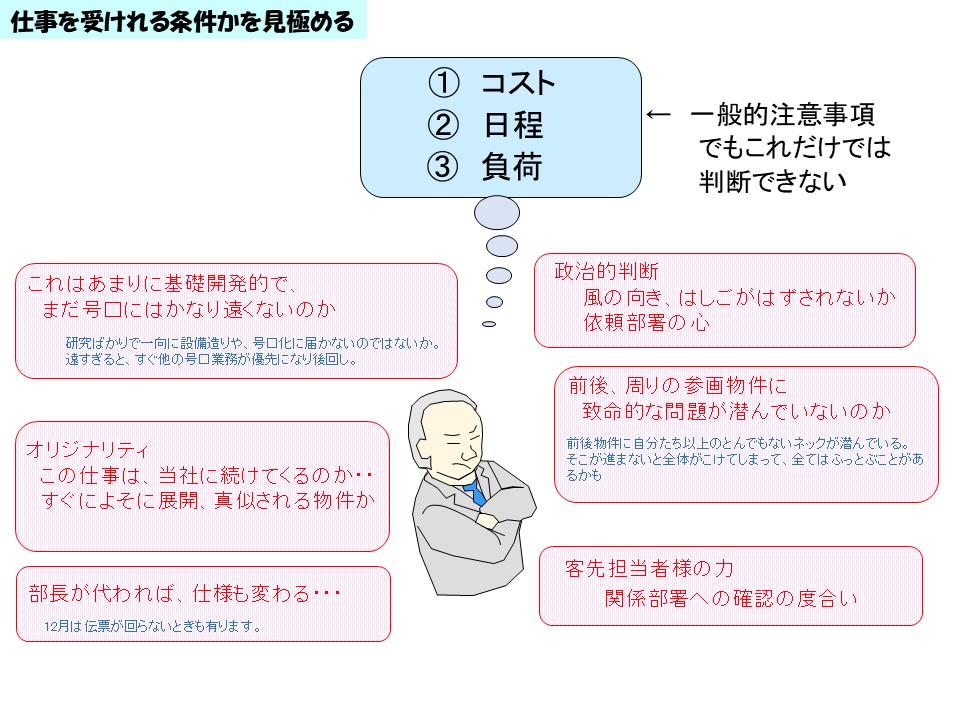

機械づくりの中小企業メーカーに対して、リスクを含んだチャレンジ的な一品ものの機械クリエイトの依頼が来た時です。 当然気にすることは、 原価、 日程、 技術的に自社で保有している技術であるかどうかが受注に向けての判断材料でしょう。しかしこれ以外に気にするべき点があります。オリジナリティがあって当社独占の技術なのか。これ一台きりで終わるか、リピート的な話があるかどうか。話をいただいた依頼部署、会社がどんな組織で政治的な動きはないのか。そして依頼された機械を完成しても実はライン全体で見た時にもっとネックになる開発設備が周りの工程に潜んでいるのではないか。 この辺りも判断すると安心です。

設備メーカーの営業や設計者の方が、設備の依頼を受けるときに提示される、仕様書と思えるものは、実は希望書ではないでしょうか。詳細についてお聞きされたい方は、下記の連絡先までお願いいたします。