部下、他部署、協力会社へのワンランクアップの指示方法

設備メーカーの営業と設計者への人材育成、第4弾(上司や先輩からの指示方法)を掲載いたしました。

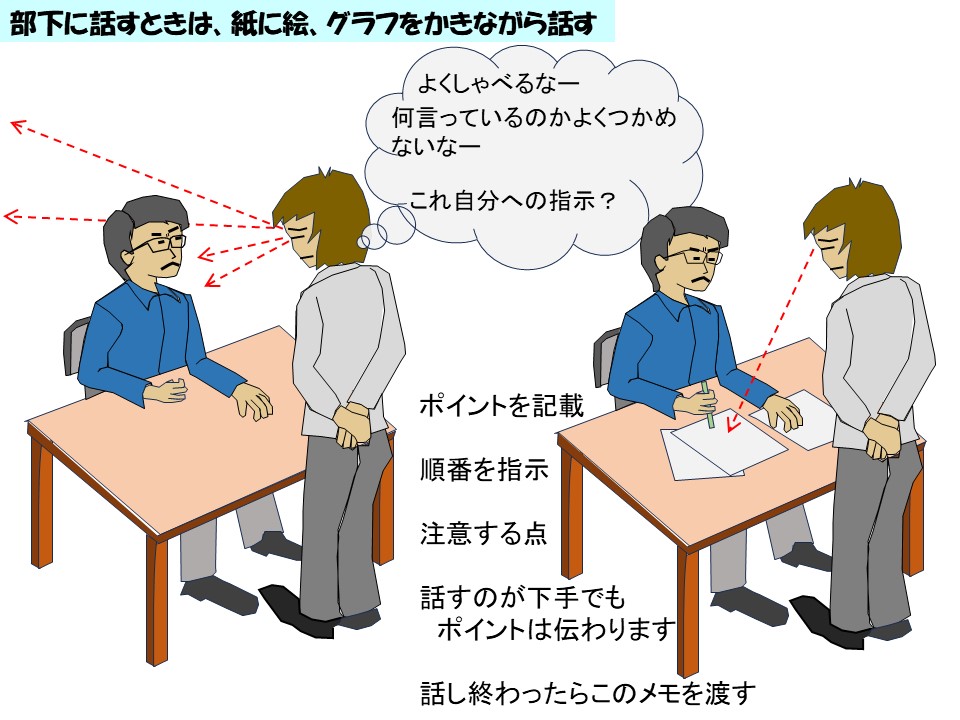

- 部下に話すときは、紙に絵、グラフをかきながら話す

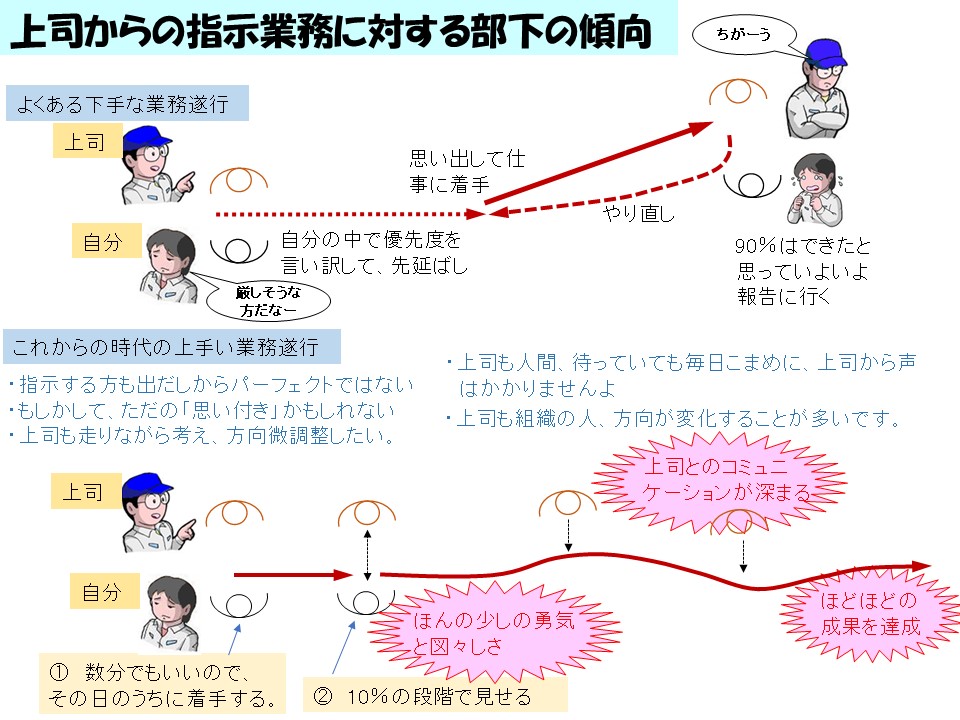

- 上司からの指示業務に対する部下の傾向

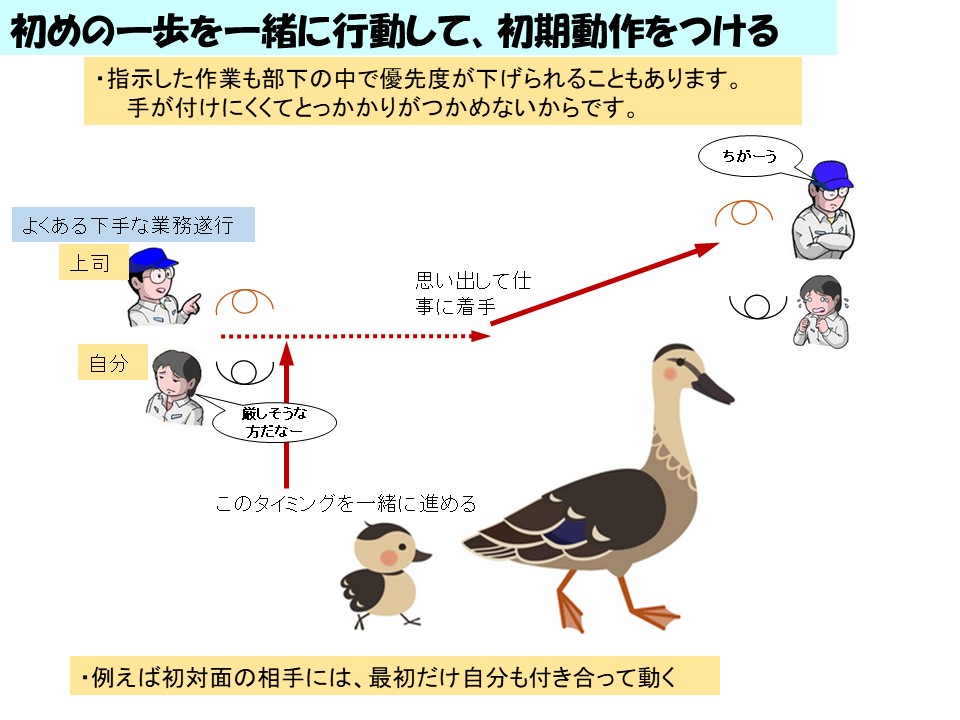

- 初めの一歩を一緒に行動して、初期動作をつける

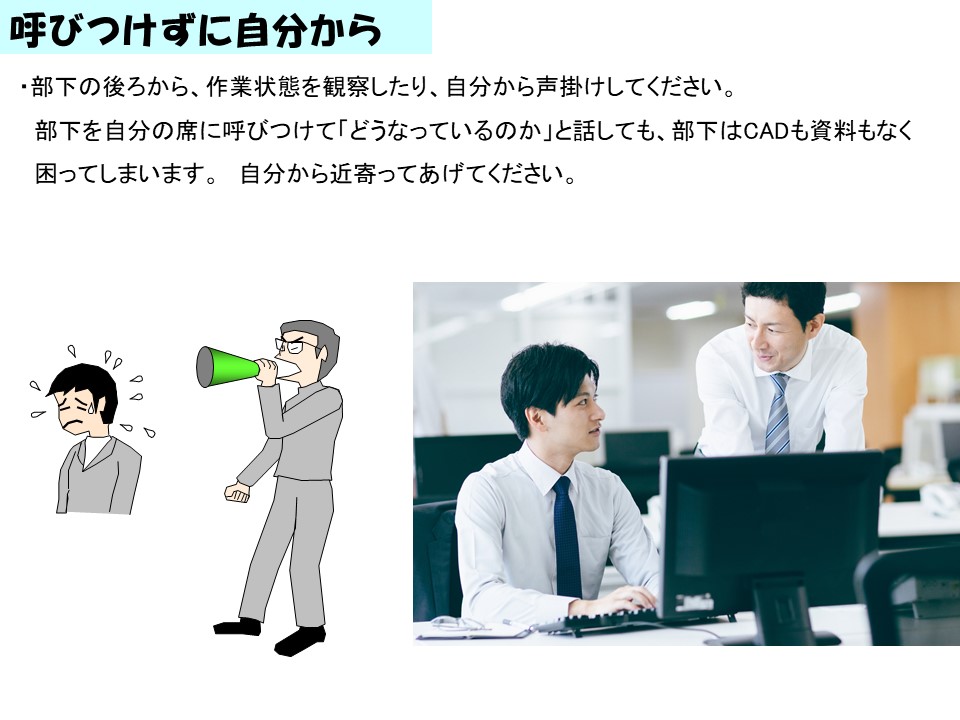

- 呼びつけずに自分から

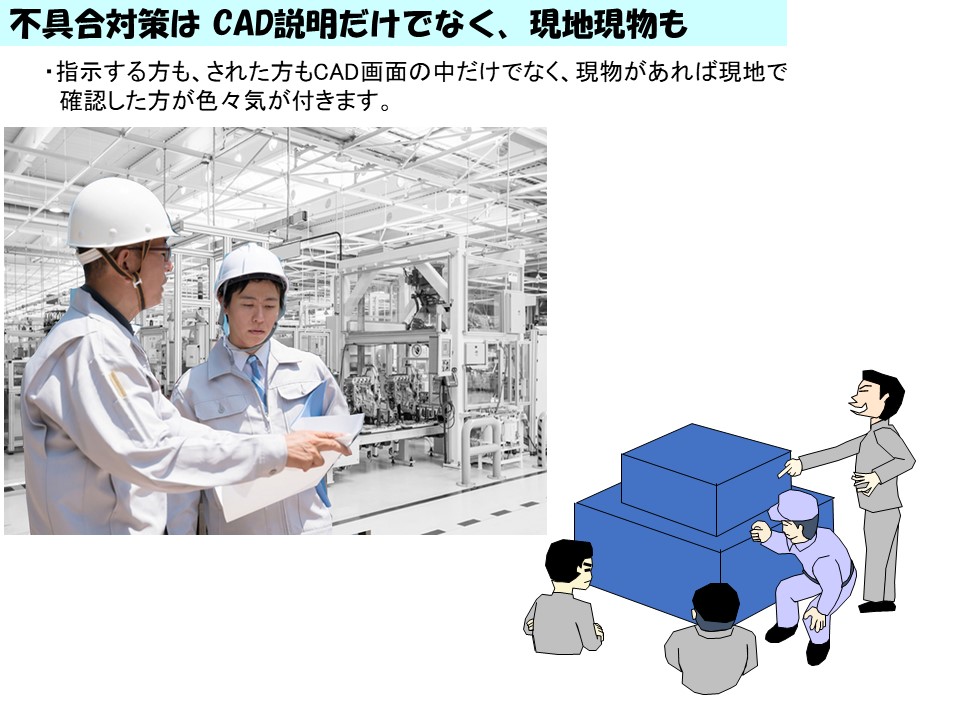

- 不具合対策は CAD説明だけでなく、現地現物も

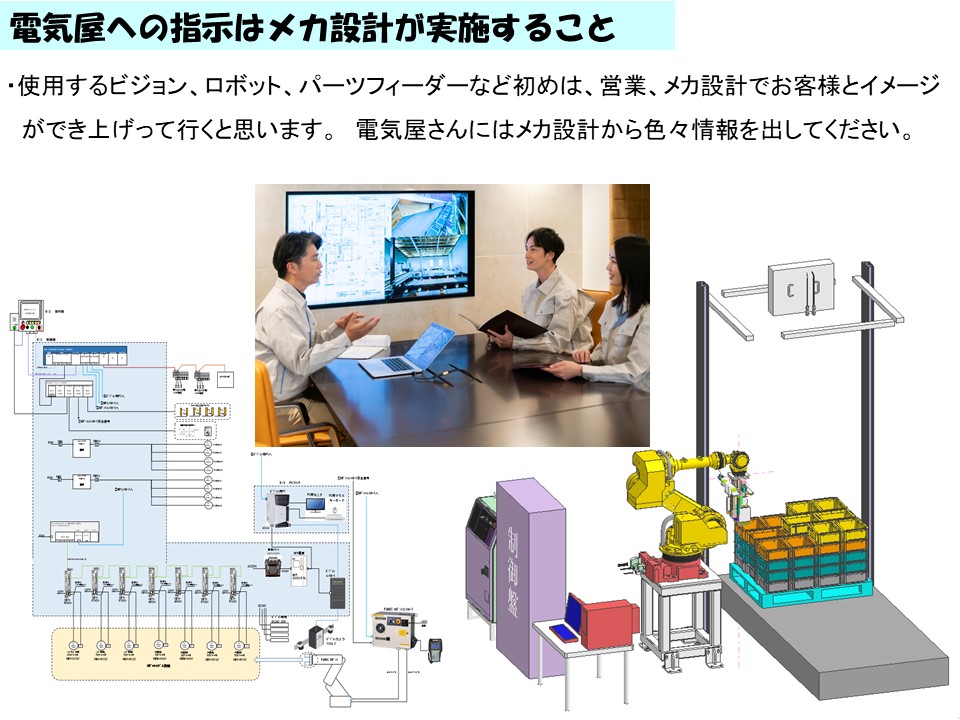

- 電気屋への指示はメカ設計が実施すること

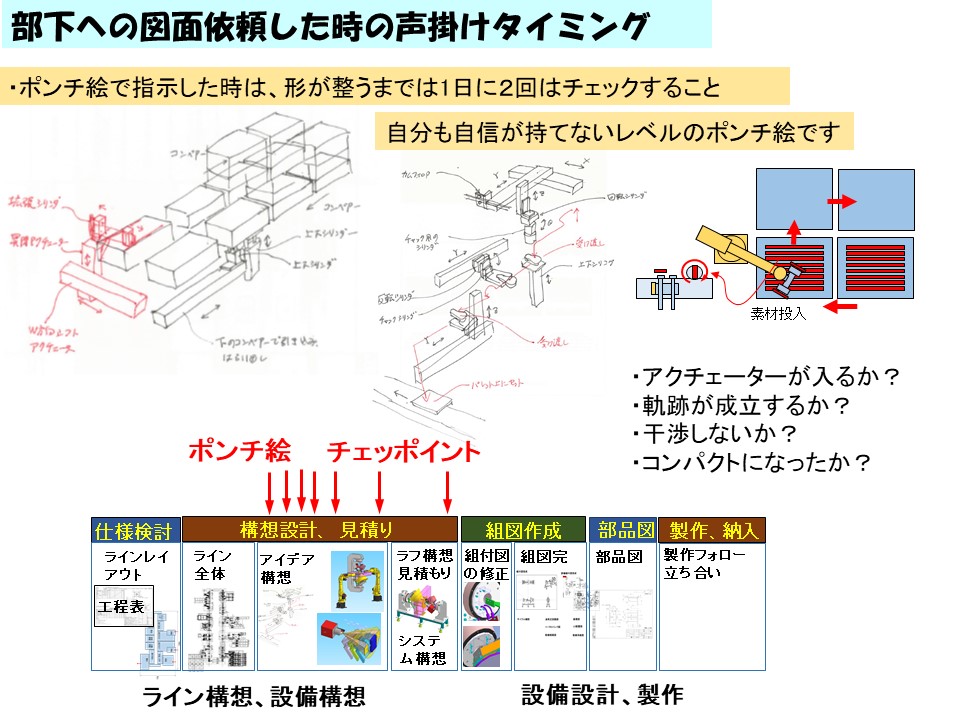

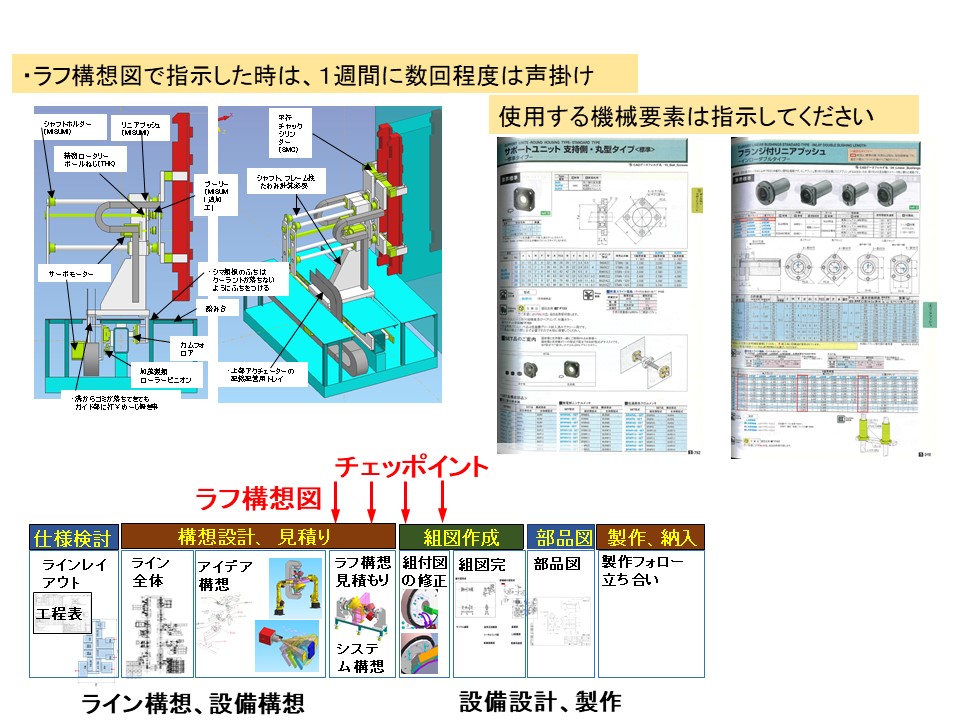

- 部下への図面依頼した時の声掛けタイミング

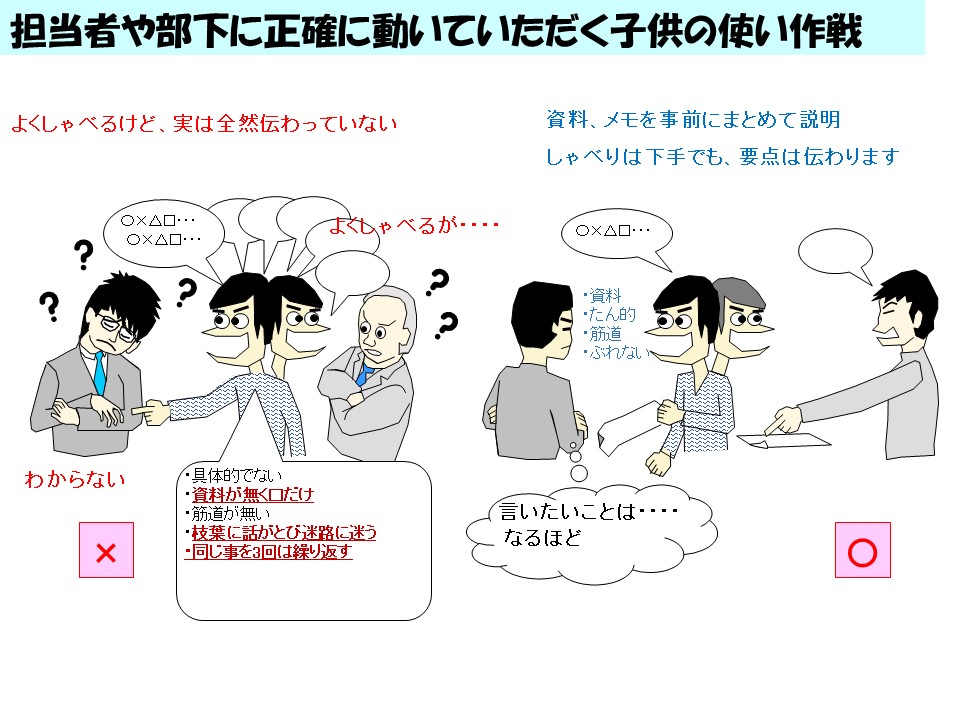

- 担当者や部下に正確に動いていただく子供の使い作戦 メカ設計会社への依頼での注意

モノづくりにおけるマネジメントの一環で、部下に対して正確に指示する方法です。紙の裏にメモや絵をかきながら説明します。絵やイメージは決してきれいに正確に書かなくてもよろしいです。相手はおそらくうなずいていても違った風に受け取っていることもよくあるため、具体的にメモで説明します。モノづくりの世界ですから、延々としゃべる口頭指示ではなく、メモを取りながら相手に伝えてください。メモはその場で相手に渡すかコピーを取っておきます。

よくある上司の指示に対する部下の下手な業務遂行行動です。指示を受けても「なにかとっつきにくい」気があるため、今自分がやっている業務をまず先行させます。何日か経ってから仕方がないと取り組んだが、下手に上司に聞けないために、とりあえず自分の思っている通りに最後まで実施して、上司にできましたと言いに行きます。上司から違うと突き返されてまたやり直しです。

上手い業務遂行は、指示されたその日のうちにまず手を付けることです。それでことの重大さを知って自分なりに計画や上司への確認に走ります。上司はそれを時々声掛けして進んでいることを確認というより、プレッシャーをかけるのです。初期動作で動きが見えない部下には、はじめだけ一緒に作業してみてください。

部下の業務遂行の傾向をつかむことです。

三流は、期限が近づいてからやり、二流は、着手する日を決め、一流は、数分でもいいので、その日のうちに着手するものです。仕事を期限に終わらせることのできない人のほとんどは、着手が遅いのです。人は意外に着手するまでに労力を要します。特に複雑な仕事、はじめてやる仕事はその傾向が強くなります。だから、指示する時は「3日後に途中の状態を見せてくれ」と言います。

一流の部下は、仕事の全体像を掴むため、仕事を受けた時点で数分でもいいので、その仕事にはじめだけとりかかります。上司から仕事の説明を聞いたばかりなので、作業のイメージもはっきりしています。そこでことの重大さに気が付いて、計画を立てます。また、優秀な部下は、ここのパートは遅れるかもしれないから、バッファを取っておくことを考えるのです。

リーダーの1流2流3流 吉田幸弘 明日香出版社 参考

部下への指示や、フォローについては、いつも呼びつけるのではなく、部下の後ろから、作業状態を観察したり、自分から声掛けしてをしてみてください。

部下を自分の席に呼びつけて「どうなっているのか」と話しても、部下はCADも資料もなく困ってしまいます。 自分から近寄ってあげてください。

部下への図面依頼した時の声掛けタイミングについて説明します。ポンチ絵で構想図を指示した時は、形が整うまでは1日に2回はチェックすることです。1週間に数回程度は声掛けをします。ポンチ絵だと正確にスペース設計ができてないため、アクチェーターが入るか、動作の軌跡が成立するか、干渉しないか、コンパクトになったかなどは、実際に正確に絵を描く必要があります。その過程で何度も判断が必要です。使用する機械要素はできるだけ指示する側がガイドしてあげてください。

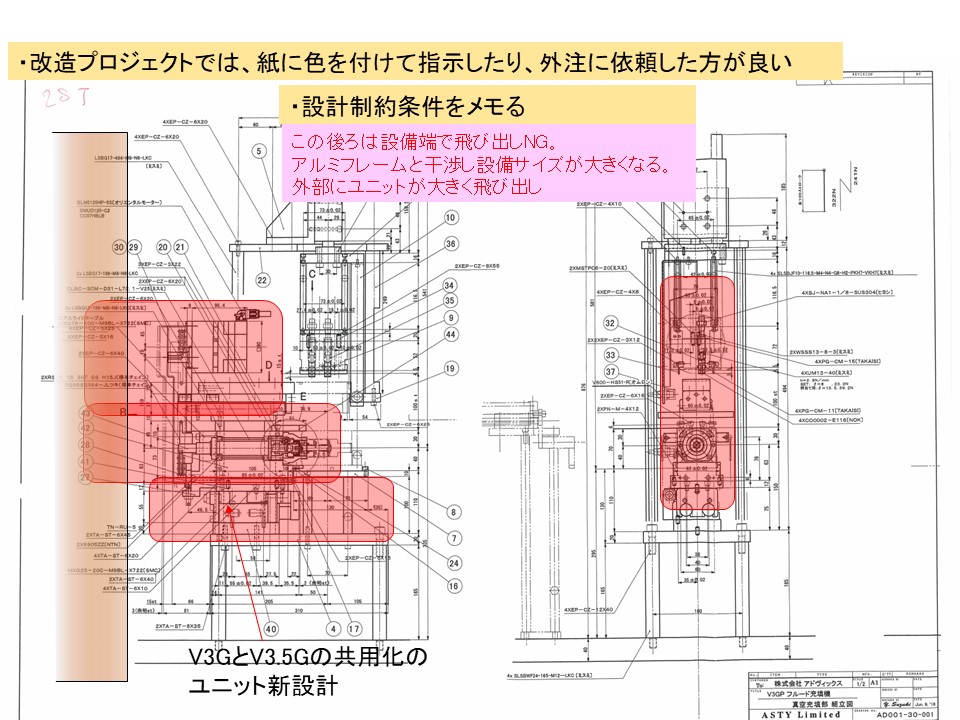

また、改造プロジェクトでは、現状の図面の紙に色を付けて指示したりして、部下や外注に依頼した方が良いです。CAD画面で一生懸命に説明するより、プリントアウトした紙に色で指示する方がアナログですが正確です。

担当者や部下に、お客様や関係部署に出向いて行って行って仕事をしてもらってくるケースです。下手なリーダーは、交渉してくるべき部下に、ただ指示を出したつもりでいます。しかし、話が長すぎると焦点がボケてしまったり抽象的表現は理解されなくて終わることが多いです。モノづくりは、正確に形を示す必要がある為に、文章でなく、言葉でもなく、絵で示す方が正確であります。例えば、小学生に絵で具体的なことをはっきり明示して、その小学生の判断力や忖度には期待をせずに、ただこれを相手に渡して、こうこう言ってほしいというような言い方が、場合によっては正しく相手に伝わるのではないでしょうか。

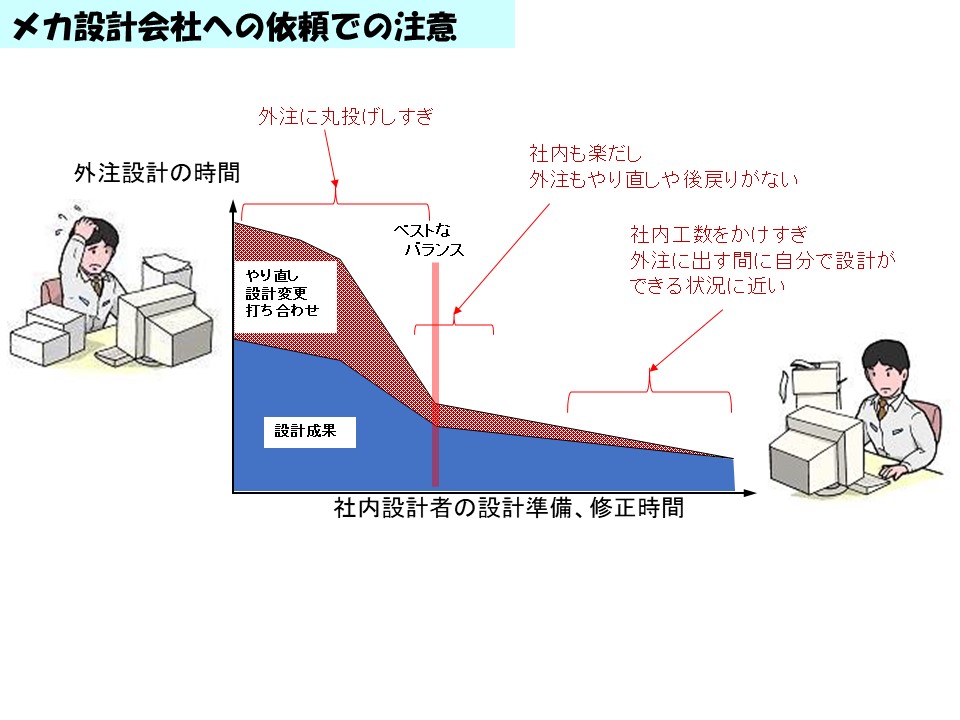

モノづくりのメカ設計者が、外注設計の会社に依頼する時に心がけていた方が良いことです。

設計会社はあくまで図面完成までです。いただいた依頼はできるだけ早く図面を描きます。ゆっくりCADで設備構想を何度も練り直すことはあまりしないと思います。 外注設計者は短時間で、いかに多くの図面をこなすかが重要です。つまり 質より量を求めるわけです。悩んで何回も構想をねるのは嫌で、絵をどんどん進める方がもうかります。 機械が成り立てばスリム化などは二の次です。

また、細かい設計チョンボは、図面をお客さんに受け取ってもらい、検収が上がるならOKです。依頼者から聞いた話だけを注意点として受け取って、とにかく考えるより 手を動かします。

また、外注設計者は与えられた構想図、指示に対してリスクを負いたくないものです。モデラーは与えられた構想図をそのまま真似て完成していきます。下手に自分の知識を設計図面に入れずに、与えられた構想図の絵を変更することを恐れて、あえて構想図のまま完成させます。つまり途中で何回もチェックしないとなかなか思い通りには進まないことも多いです。

設計を依頼する人の工数と外注設計者の工数比較グラフについて説明します。依頼する側の人が、外注設計業者に分かりやすく説明するために資料を作りすぎたりすると、得てして 自分がそのまま設計した方が、外注に頼むより工数が早く済むというケースが多いです。 また、逆に依頼する人が何もしないと、外注設計の人は散々考えるばかりで手が進まなくなり、これもまた 効率が悪いです。この一番バランスのいいとこ、つまり依頼者が外注設計者が誤解しなく 間違いなく進められる最低限の情報だけで、外注さんにスタート かけれるのが一番ベストです。

部下や協力会社へのワンポイントアップの指示の方法について、もう少しお聞きになりたい方は下記までお問い合わせください。