設備クリエーターの日々の鍛錬

設備メーカーの設計者への設備クリエイト技、第1弾(設備クリエーターの日々の鍛錬)を掲載いたしました。

今の時代ではいろいろな情報、ネット、本があふれています。一設計者が設計した図面に対して、物言いしたり、手を加えて議論します。 でも考えてみてください。 出来た形や図面に対して物言いする人は多いですが、いったい誰が何もない白紙の状態からたたき台とも言える形をクリエイトしていくのでしょうか。 何もない状況から、想像力、バランス、コスト、品質などを全てモーラして完成度の高い、「はじめの一歩」のたたき台ともいえる具体的な絵や構想を創造していく人材は非常に少ないものです。 お客様、工場、生産現場の人達からは、抽象的な話題はたくさん聞こえてきます。しかし、今欲しいのは何もない状態から具体的に形を具現化する手段とアイデアどう進めていくのか、どう着眼していくのかが欲しいのです。

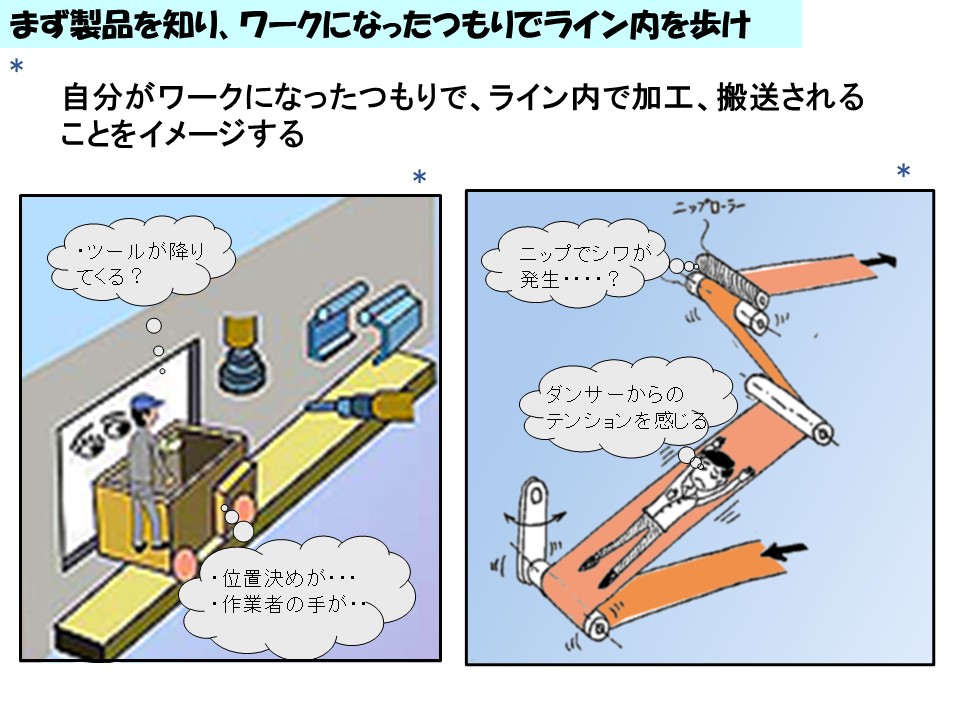

- まず製品を知り、ワークになったつもりでライン内を歩け

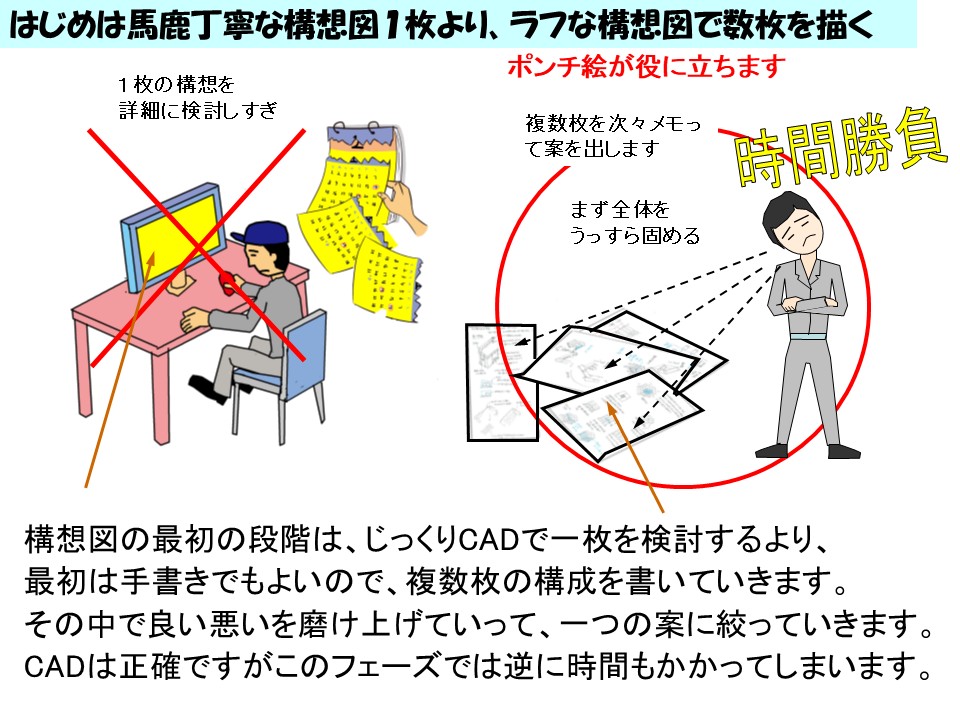

- はじめは馬鹿丁寧な構想図1枚より、ラフな構想図で数枚を描く

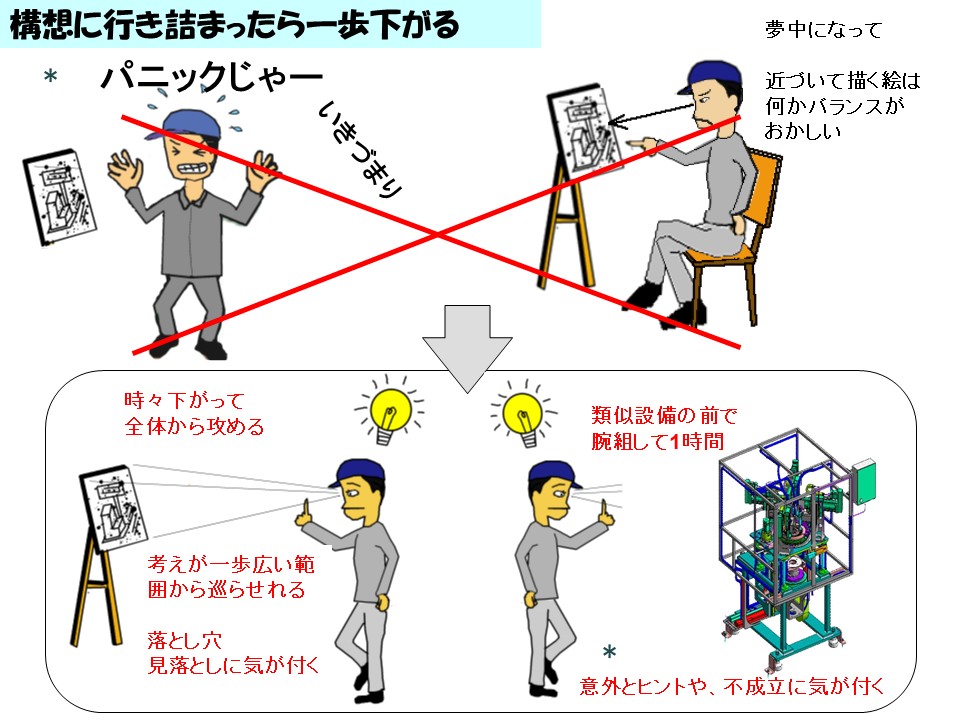

- 構想に行き詰まったら一歩下が

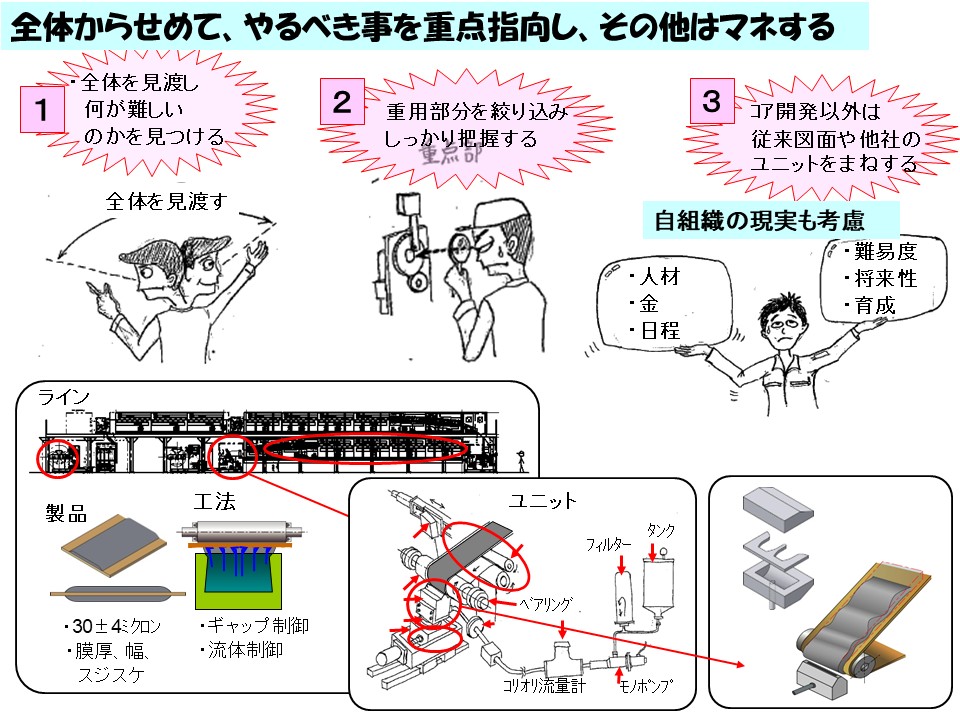

- 全体からせめて、やるべき事を重点指向し、その他はマネする

- 常に考えて悩んだら、必ず名案が思い付く

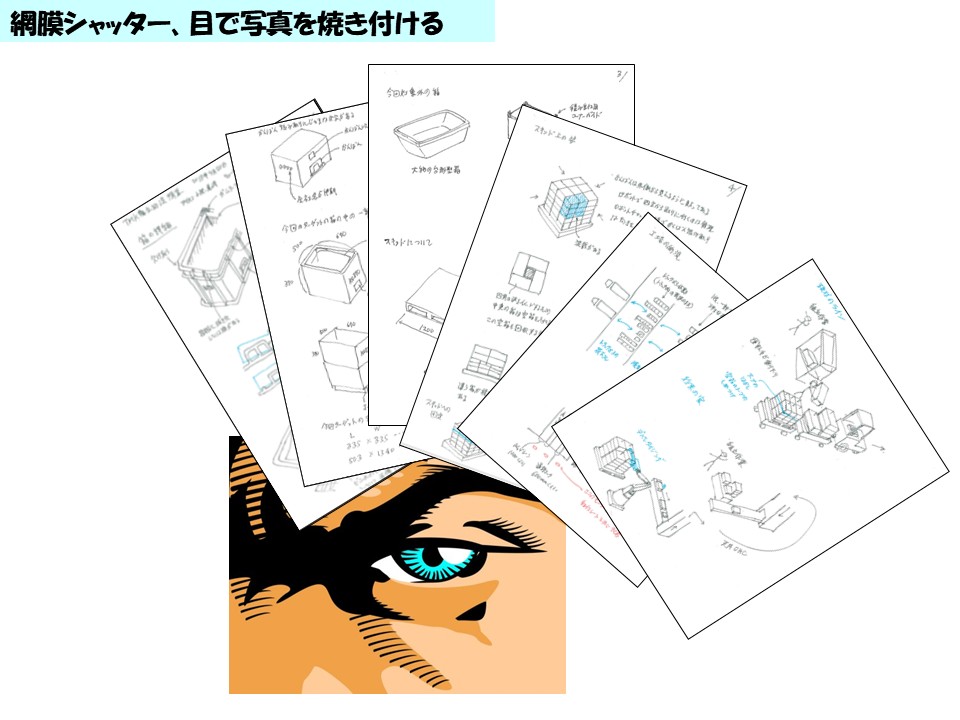

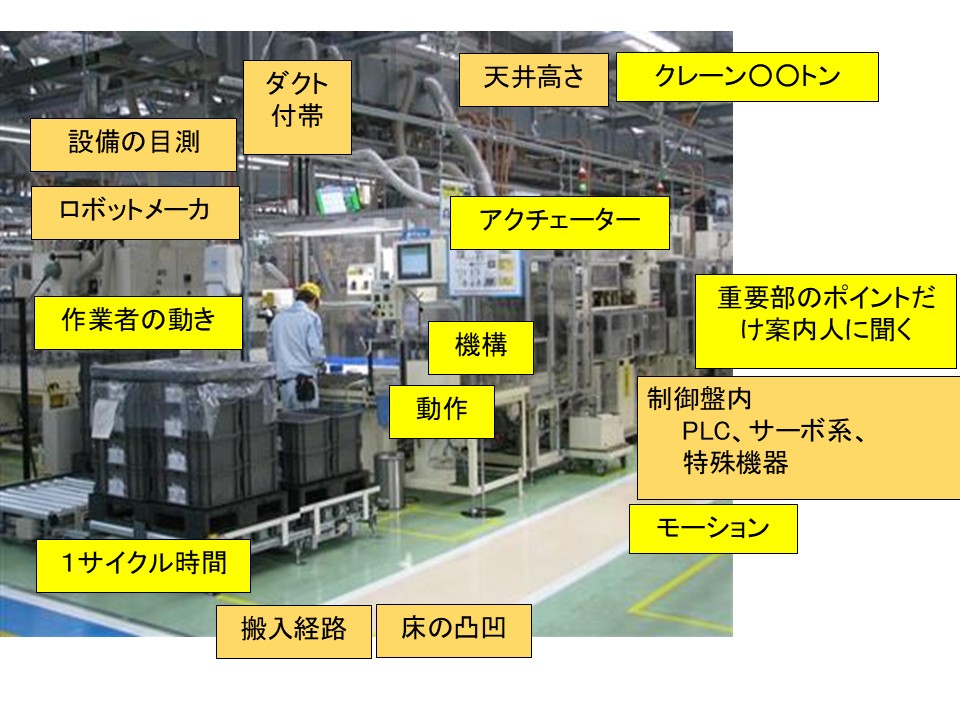

- 網膜シャッター、目で写真を焼き付ける

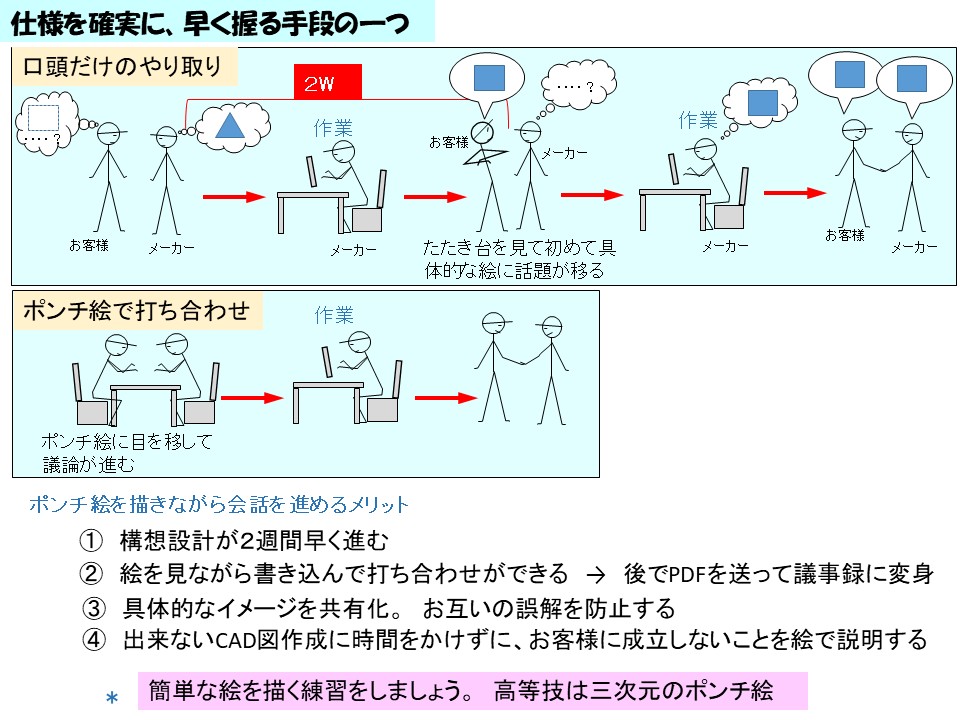

- 仕様を確実に、早く握る手段の一つ

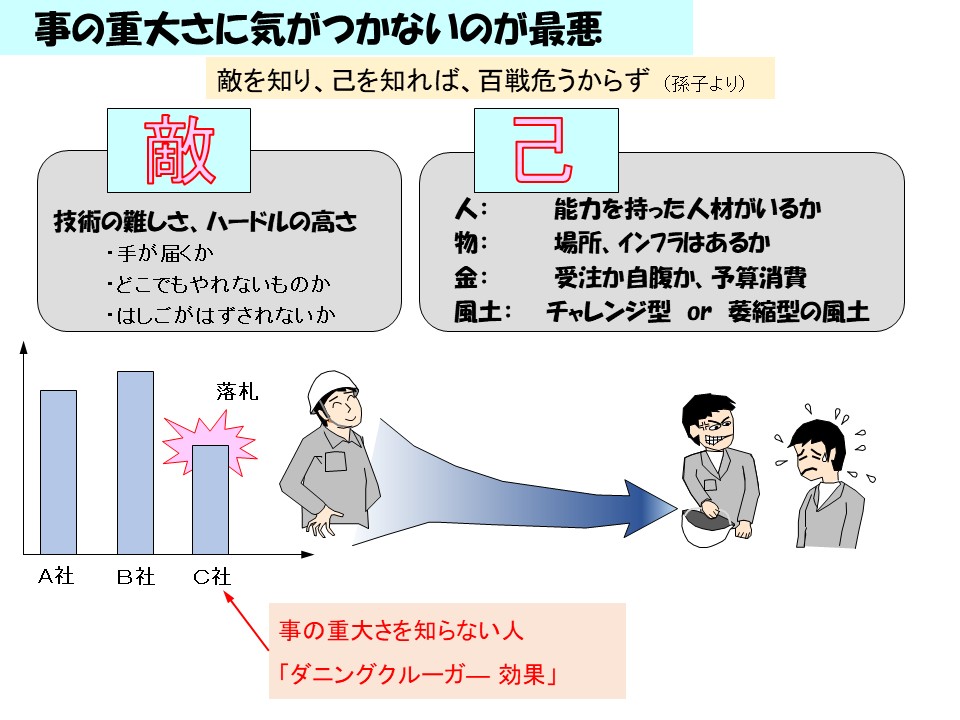

- 事の重大さに気がつかないのが最悪

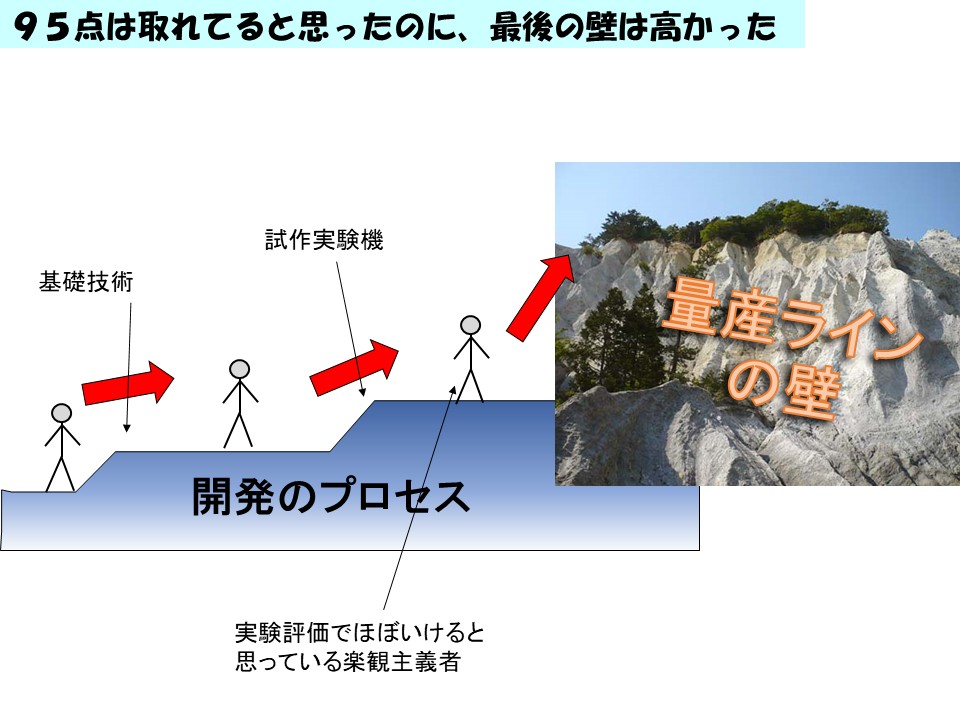

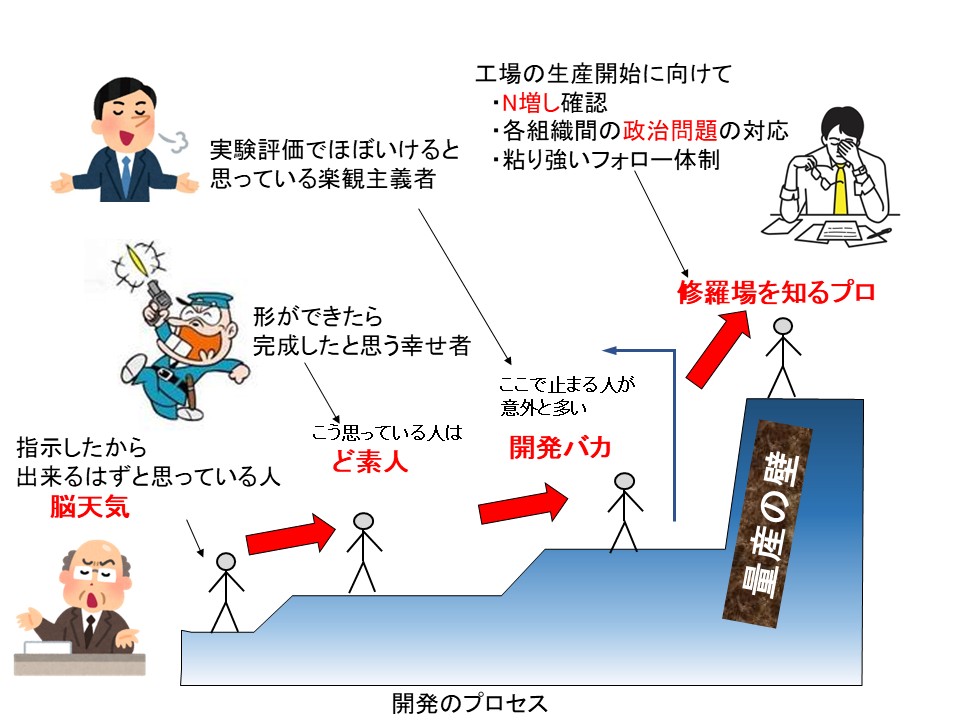

- 95点は取れてると思ったのに、最後の壁は高かった

機械のアイデアを練るときの行動です。 類似設備を調査に行くことがあります。ただ漠然と眺めるのではなく、自分がワークになったつもりでラインの中を流れていいってみてください。搬送されるときの速度や加減速、ワークチャックの内容、治具で固定されてツールで加工されるときのクランプの位置と力、ツールの反力を感じることでしょう。 ベテランになるとサイクルタイムの目途もたつようになります。機械や、設備、ロボットなどを外から見ている限りでは気が付かない、加工されるポイントの場所、加工点から周りの成立性を考えることができます。

機械の構想を練るのは、最初のフェーズでは、じっくり一枚を検討するより、複数枚いろいろな構成を書いていくことです。その中で良い悪いを磨け上げていって一つの案に絞っていきます。

この時に、CADとかを使用するより、手書きでラフな構想図を複数枚書いていくほうが早いです。 CADは寸法的な融通性がないために、正確ですが時間がこの段階では逆にかかってしまいます。

機械の構想を考えるとき、いろいろ息詰まることも多いです。その時は一度手を止めて、一歩下がって絵を見直してください。考え方が一歩広い範囲から巡らせることができて、意外な落とし穴に気が付くことがあります。夢中になって局部に凝視し続けていると見落とすこともあります。

ワークのクランプを忘れていた。ワークの出っ張りを忘れていて取り出せない。ワーク対象が複数個あって干渉する。配線経路を忘れていた。アクチェーターやセンサーが袋小路になって保全ができない。回転軌跡中に、クランプの解放物と途中で干渉する。ビジョン検出が、照明の陰になって認識できない。

大型ラインを開発しようとした場合に開発テーマは複数個出てきます。担当者が十分にいない状況です。計画としては重要部に人を割いて、それ以外の開発については、市場の技術やこれまでの従来技術を転用していきましょう。 最重要部の開発に集中して、それ以外は完成された技術で構成しましょう。 何もかも自分たちで設計するのでなく、市販の技術を探して使用することを考えてください。

多くの工程の開発や設計が混在しているラインです。 メインの画期的な技術開発にはなかなか光が見えてきません。このような状況の時に、意外とメインでない技術やサブの工程ばかり進みが見えてきて、注目が集まります。メインの技術開発は重要ということが頭ではわかってきていますが、意外と腹に落ちていなくて問題先送りしたり、一担当者にまかせっきりで進みが遅くはなってないでしょうか。ラインは一つが欠けると他が成立しても世に出ることはありません。最も遅れている部分こそチーム全体でカバーしたりして常にコントロールをすることです。

モノづくりクリエイターは、考え抜いてアイディアにたどり着きます。常に考えて悩んでいたら必ずある時に名案が思いつくものです。ワークと毎日にらめっこをし、旧型製品の生産ラインの前で数時間、あぐらをかいて眺め続けます。現状をしっかり観察し、メモと鉛筆でベストな状態を考え抜きます。いつも心にモヤモヤしていると、日常生活でも不意なことから着眼することもあります。例えば、会社へ通勤する途中、昼休みの息抜きの散歩、食堂で食べてる途中、いろいろ思いつきます。すぐに絵にしてみます。やはりだめかということも多いが、何回かに1回はヤッタということもあります。

カメラ持ち込み禁止の現場見学を一瞬見学を許可されたときの訓練です。代表として見に行くエンジニアは、全力で現地を頭に叩き込む必要があります。 必要になる訓練の一つが、見たことを頭の中でカメラ写真を撮るように焼き付けて持ち帰ってくることです。ボーっと見学して、その感想だけを自分の組織に帰って口頭説明するのでは駄目です。 一瞬の見たことを、目の網膜に焼き付けて、頭の中で記録してください。これを「網膜シャッター」 と言っています。その後、帰ってから「ポンチ絵」を描いてメモって下さい。

ものづくりで複数の人の意見を具体的に固めていく便利な技術の一つが、ポンチ絵です。モノづくりの話ですから、文章より絵を描きながら、会議で仕様を決めていきます。このメリットとしては、

・ 絵を見ながら相手と机の上で話し込んでいくために、その絵の中に手書きで変更点やポイント、注意事項を書き込んでいく事ができるため、それがそのまま議事録となります。

・ 絵を見ながら話を進めていくため、具体的なイメージが共有化できます。お互いの誤解をなくすことができます。

・ 構想設計が2週間早く進むことができます。口頭だけの複数人の話だけで進むと、打ち合わせ後に1週間もらってCADで絵をかいてみて、そこでようやく 「これではうまくいきませんよ」 という証明ができるだけです。また 二度目の話し合いがスタートします。一回の会議でできるだけ、具体的な話を進めておきたいものです。

開発的な構想設計で怖いのは、「事の重大さを知らない」 ことであります。 まず、現実的な開発項目の計画から開始します。 特に、基礎技術からはじめる開発物件は、想定外の日程と膨大な工数もかかることがあるし、断念する可能性もあります。 簡単に依頼者側に出来る返事をしないことです。一番怖いチャレンジは、怖さを知っていない人、ことの重大さを知らない人であります。

「敵を知り、己を知れば、百戦危うからず」 という言葉をモノづくりで考えてみます。 「敵」とは技術的難易度、梯子は外されないか、コンペチターはどうかなどです。これは意外と皆さん意識しているはずです。 しかし「己」 を知っているでしょうか。難しさを理解しきれていないと何とかできると思っていませんか。 知見を持った人材がいますか。 経験がない物件だと、事の重大さにも気が付きません。

専用機械の開発は、製品を実際に生産してからロバスト性を評価して確実な品質を確保できているかを見るのに時間がかかります。95点はすでに取れているのに、残りの5点で品質バラツキや異常現象が出てきて原因がわからないことが難解です。

コンサルティングのご相談は下記までお気軽にご相談ください。