プロジェクトリーダーの

行動、交渉、立ち回り

プロジェクトリーダー、第1段(行動・交渉・立ち回り)を掲載いたしました。

モノづくりにおいては、自分で立案・計画して組織や人を動かし業務を進める人達と、ルーチン業務的を効率良くスピード感をもって正確に実行する人達がいます。ルーティン業務はルールやマニュアルを充実して、管理を継続改善していくことで、スパイラルアップしていきます。スタッフ系の人は、多くの知識を勉強しながらマネジメントも培っていきます。 マネジメントについてのノウハウは、ビジネス本やネット情報にいろいろ掲載されていたり、自社内の勉強会や講座もあるでしょう。 しかし、なかなかモノづくりのスタッフ業務にマッチする具体的な進め方はガイドがありません。1人のスタッフが成長していくには積み重ねの時間を要すものです。

- リーダーは修羅場の数

- 総論賛成、各論反対

- チャレンジか、自組織軸足の守りの世界か

- 腕組み部隊

- 地味な業務に日ごろから長は日を当ててやる

- 多数の小事に負け、1つの大事に勝つ

- 根回しには順番がある

- 全てが大失敗した0点も、悪者強調して50点ゲット

- できないことのほうが、説明に苦慮する

- 溺れる者に石持たす

- じゃんけんの後出し軍団

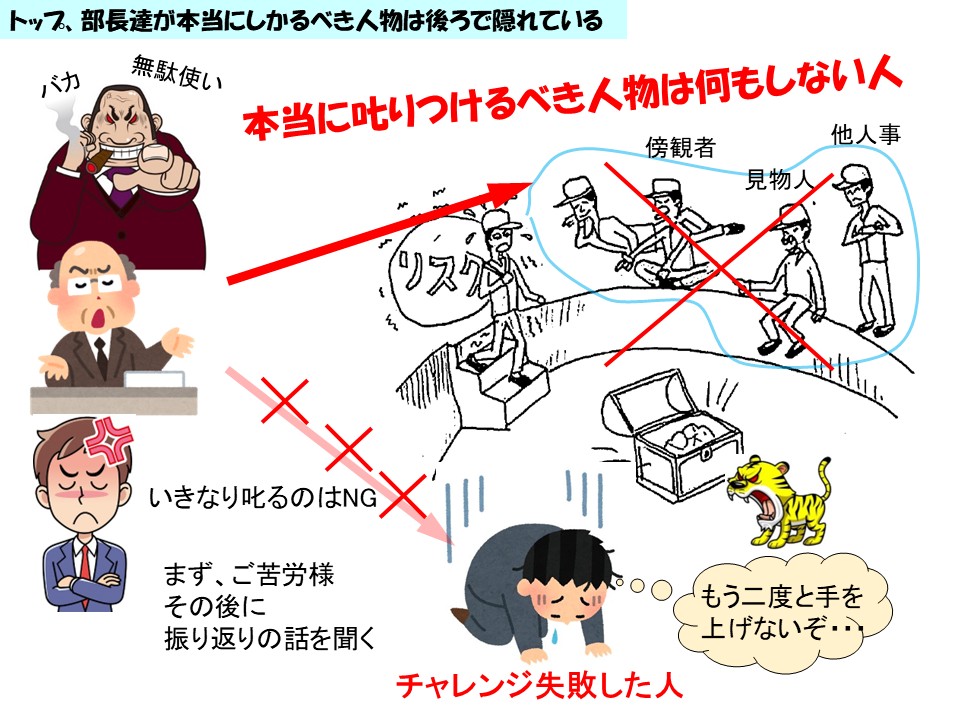

- トップ、部長達が本当にしかるべき人物は後ろで隠れている

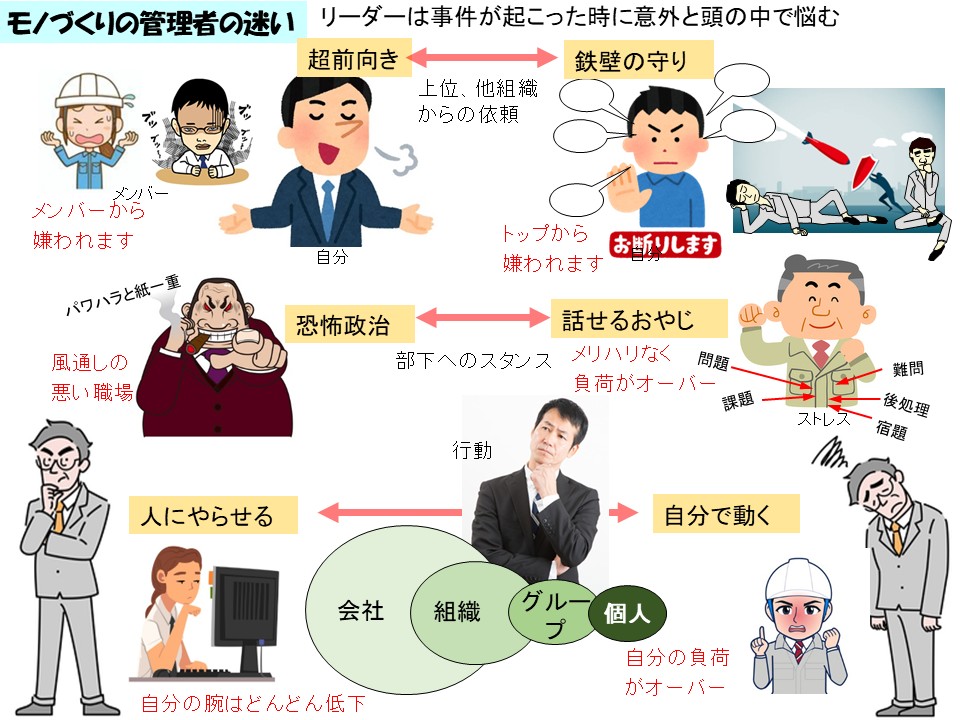

- モノづくり管理者の迷い

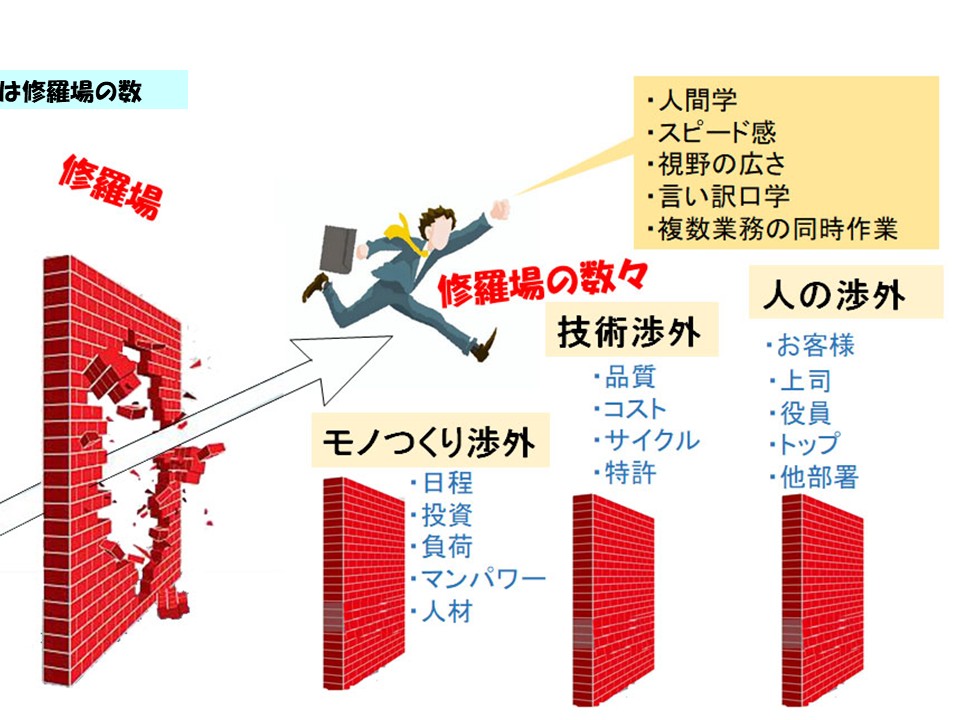

リーダーは修羅場の数

モノづくりにおいて、立派なリーダーは修羅場の数で決まるかもしれません。リーダーとして成長するには、逃げずにリスクを自ら突破する経験を数多く積むことです。

リーダーは、一人でプレイヤーとして実施していた時代とは違って、チーム全体としての技術的な課題に挑戦しないといけないです。また技術以外にも作戦や交渉、人間的な渉外対応もします。上司、部下、他部署とかお客様、仕入先様への交渉、 組織や会社のトップに対しての報告があります。

リーダーになったら技術的な問題以外に色々対応が出てきます。 業務遂行上の作戦や交渉、渉外対応、日程管理、投資、工数の管理、 負荷の調整、マンパワー、人材の計画といったものが挙げられます。 リーダーは若いうちから上の方を見習って、人間学、スピード感、視野の広さ、言い訳方法、複数業務の同時作業などを磨くことです。

総論賛成、各論反対

企業全体の組織同士の話です。 全体会議で未来に向かってチャレンジすることが必要だということに皆賛成してくれます。しかし、実際は総論賛成各論反対のケースが多いです。会社としては賛成であるが、それをいざ自分の部署が行うとなれば、言い訳をして拒否するケースが多いです。上の立場の人だけが集まった会議でよくあるケースです。かっこいい正論であるような抽象的な話し方だけで、どんどんキャッチボールが進みます。そして、全体の話としては賛成ということにはなります。つまり総論は賛成ということになるわけです。

しかし、実際に自分の部署に話が降りてきた時に、この話は君がやるんだよということになると反対に回ることがあります。良い話には、皆の前では同意してカッコつけるが、いざ自分が担当となると色々逃げ口上を連発するケースです。会議体の中ではあなたは同意しているようですが、それはあなたの実施担当なのは理解していますか?

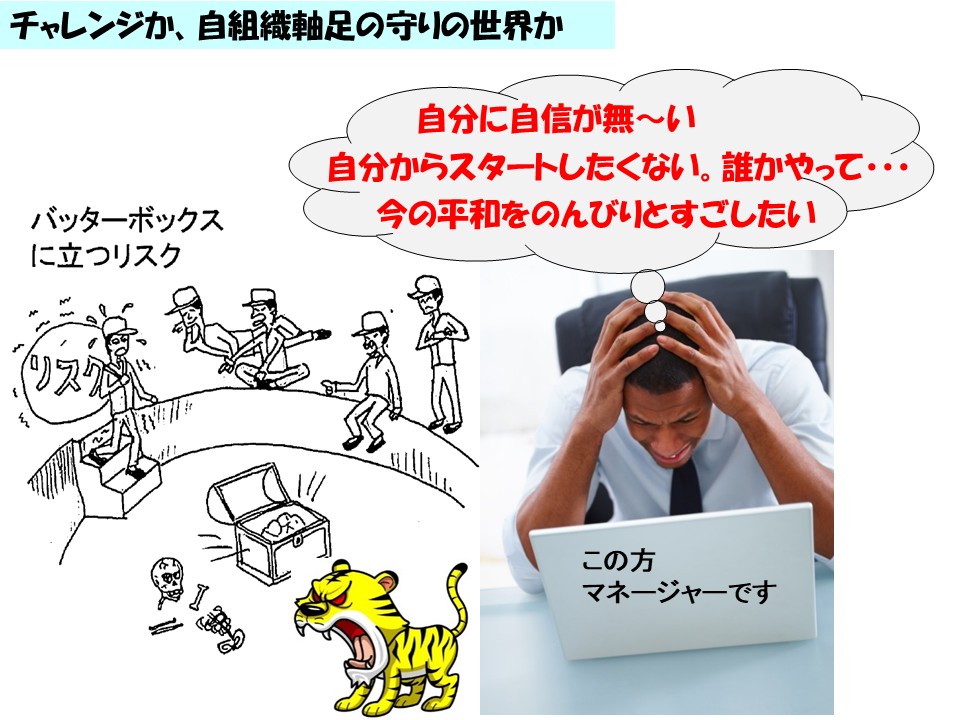

チャレンジか、自組織軸足の守りの世界か

景気が良い年が続く時こそ次に向かってチャレンジが必要です。景気が良いことに油断していると仕事が無くなってきます。トップからは業務改革の指示があるが簡単ではありません。自分たちの井戸の中で運動会を続けることで、自組織の存続で忙しくしています。気が付かないうちに、いい仕事がどんどん手からこぼれてしまっています。仕事が減ってきて慌てる頃は手遅れになっているかもしれません。

会社の立場とか市場を見てチャレンジする行動をおこなうか、自分の組織中心で行動するかで、大きな違いがあります。「敵に負けても味方に勝つ」とは、会社にとってはマイナスであるが、自部署や自分にとっては優遇され、評価が高くなることであります。一組織は評価が上がりますが、全体の効率が落ちたり、無駄な動きをしていることが多く、会社全体にとってはマイナスになっているこも多いです。気が付きにくい点もありますが、自分が泥をかぶって会社が栄えるか、他部署に泥をなすり付けて生き残るか、考えるところです。

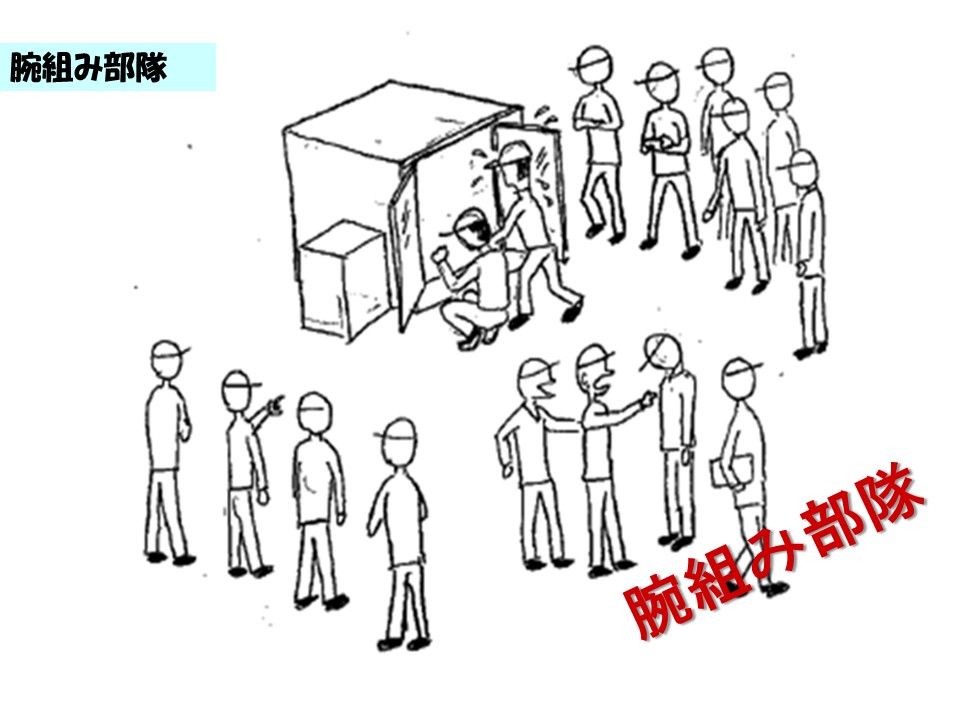

腕組み部隊

大きな組織体制の中で出てくる現象の一つです。スタッフメンバーが皆直接手を汚さなくなり、実行でなくマネジメントに走りすぎてしまうケースがあります。直接作業は一部のスタッフや技能系の人材が担って、管理する側が増えてしまう現象です。少しの実際の業務に対して、実施者が2~3名で担当して作業している中で、いろいろな組織、役割、立場の人がたかって来て、作業を担当する人たちに指示を出します。作業者は多くの人たちからの指示や質問、報告に混乱します。こういったなまじ責任があるために参画だけする周りの人たちを「腕組部隊」といいます。

モノづくり現場においては不具合とかトラブルが当然起きます。その時にすぐにトラブったところに多くの人物が集まって議論している姿を見かけます。 多くの関係部署はトラブルに対して把握しておかなければ各組織の上司から各担当者が怒られることになるため、状況を把握して報告できるように近寄って状況を聞きに行きます。機械を修理しようと頑張っている人は二人か三人で、その周りに多くの関係部署が腕を組んで取り囲みます。これを「腕組み部隊」といいます。

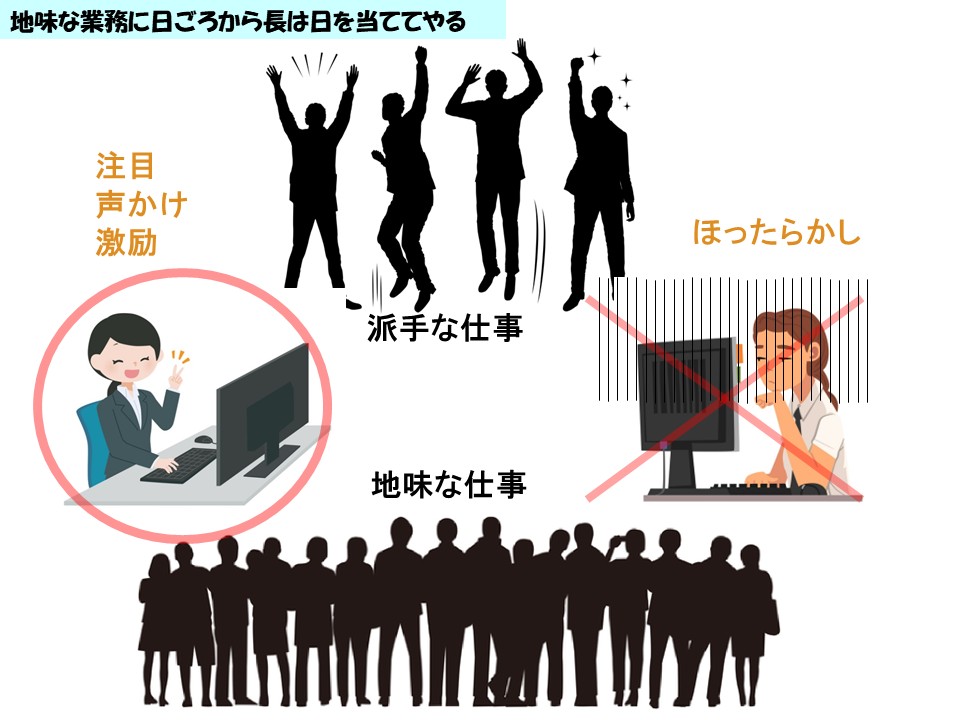

地味な業務に日ごろから長は日を当ててやる

組織長は、ルーチン業務や細かい補助業務といった地味な業務に日ごろから日を当ててやることが大切です。

開発とか、○○テーマとか、組織として脚光をあびる業務を行うためには、土台のルーチン業務を通常通りコツコツ行う、量をかせぐ仕事が動いている上ではじめて成り立つことがあります。中小企業の場合、会社を維持する上で日々を稼いでくれる業務で、量をこなす地味な仕事に日ごろから気にかけてる発言をすることです。こういった仕事に興味を示さない態度をトップがとって上ばかり夢ばかり追い求めると、部下は皆が目立つ仕事、脚光をあびる仕事のみに走り、ルーチン業務は認めるがいざ自分が行うとなると、うまくことわり皆逃げてしまう状況になってしまいます。

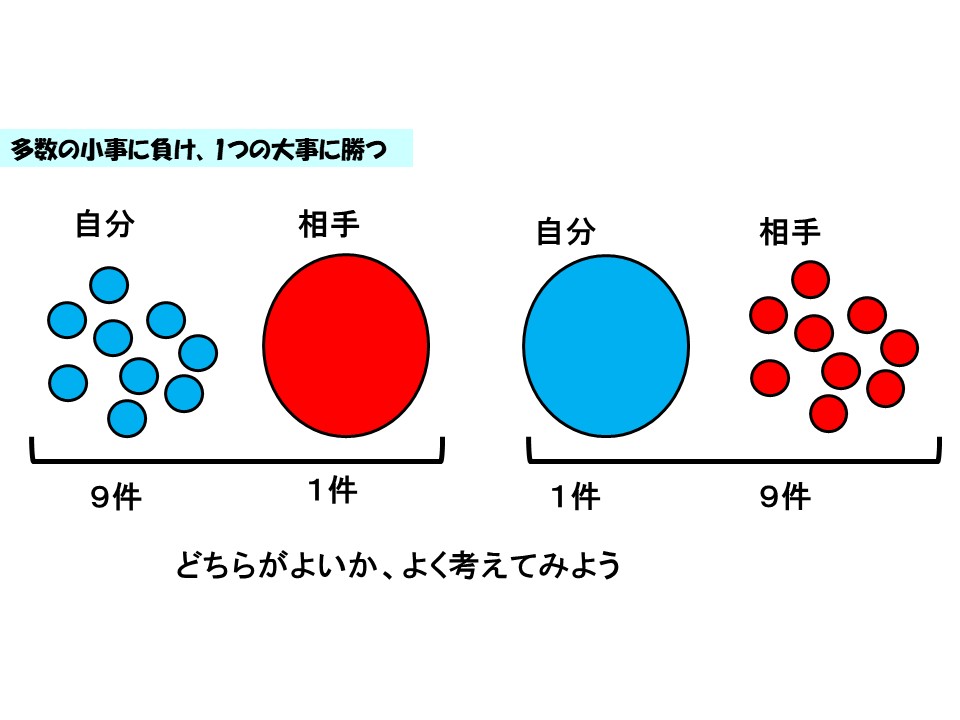

多数の小事に負け、1つの大事に勝つ

交渉事でその時は勝っても長い目で見るとデメリットが大きいこともよくあります。その時は負けて、後で大きなメリットをつかみとることをよく考えましょう。議論に勝って気持ちよく損をする? それとも、議論に負けて得をしますか、さあどっちでしょうか。 相手との交渉の時、全てを欲張り重要物件を落とすより、致命的重要項目を勝ち得ることが大切です。細かい項目は あえてを勝ち取ることはせずに、 重要な物件とか致命的なとこと言ったところだけをなんとか勝つようにしたほうがいいです。 議論の最初から最後まで全てのリストの項目を勝ち取ろうと焦った挙句、重要なところを相手の感情を害して負けてしまってはあまり意味が無いと思います。

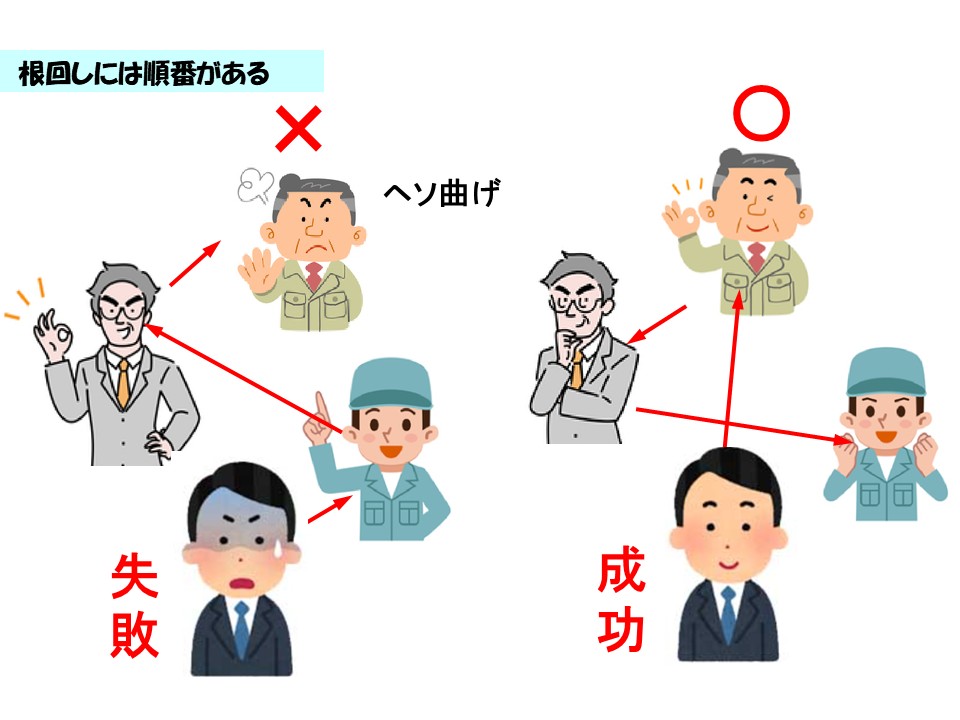

根回しには順番がある

根回しの順番を間違えるとへそを曲げて上手くいかないケースもあります。キーマンへの相談、意向を飛ばして、やりやすい人から根回しをして行くと、都合の悪い人がキーマに話を進める前に話を潰しかねないこともあります。 またプライドのある人は、後回しにして話を最後に持っていくと、事前に他から情報を聞き、ヘソが曲がっている状態で却下を食らうこともあります。そして根回しの順番として相手の部署の上司を立てておくことです。相手部署の実力者の上司への一言が大切です。つまり、相手上司を立ててやることであ ります。

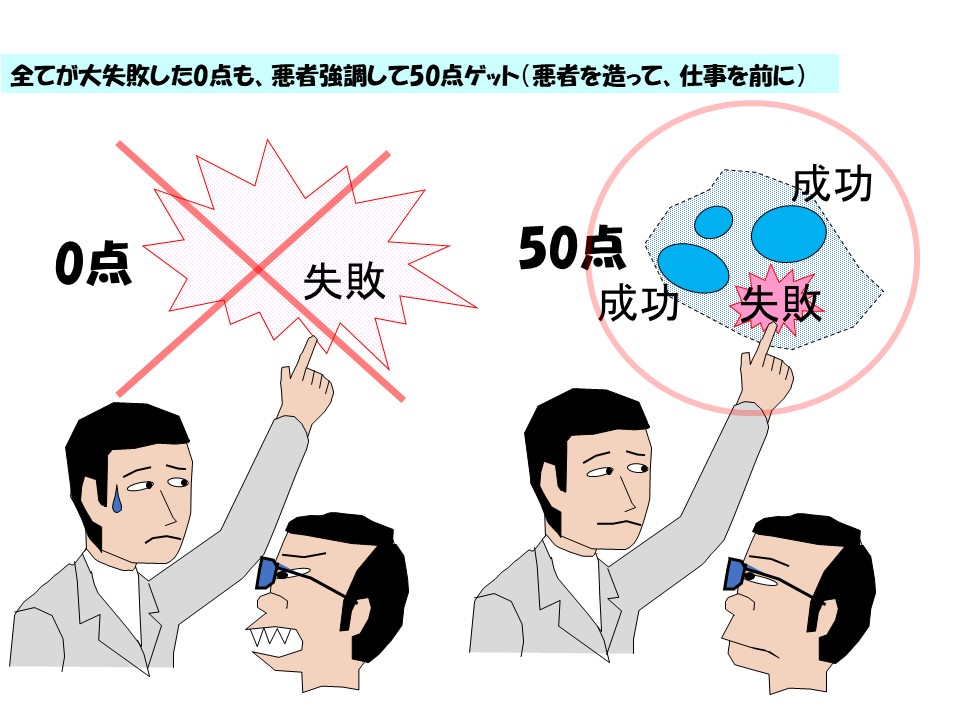

全てが大失敗した0点も、悪者強調して50点ゲット(悪者を造って、仕事を前に)

うまくいかなかったプロジェクトで、言い訳したり説明するときは、「悪者を1つ造り強調する方法」があります。ただ漠然とうまくいかなかった点を説明すると、全て失敗で0点です。自分の業務の中でもうまくいっている点はあります。うまくいかない原因を1つ悪者を強調して、後は計画通りうまくいったと説明することです。するとこの失敗物件が壁で、全体が完成していないと説明し、現在フォロー中と持っていくのです。 理解はされると思います。

できないことのほうが、説明に苦慮する

「わからない!」を連発して認めようとせずに、わが身を守る上司もいます。本当にわからないというより、実は 「見ようとしていない」人かもしれないです。立場に責任のある人は、「理解した」で報告を聞く場が終了すると、聞いた自分に責任が転換されます。 いやな話は聞きたくないのか、Bat News Firstではないのか、組織のリーダーはたいへんです。

トップの指示、意向に対して、「はい、できます。」というのは簡単であります。しかし、直感的に、これはできないと考えて、できないことを口頭で説明しても、相手からは後ろ向き、積極的でないといわれるだけです。 結局は、実施しトライしてみた挙句、目の前で、失敗してみせると、ようやく納得されるわけです。 こういったことが多く行われ、山のような工数が無駄になることが多いものもあります。 また、中にはまれにやってみたら成功するケースもありますが、割合はかなり少ないものかもしれません。

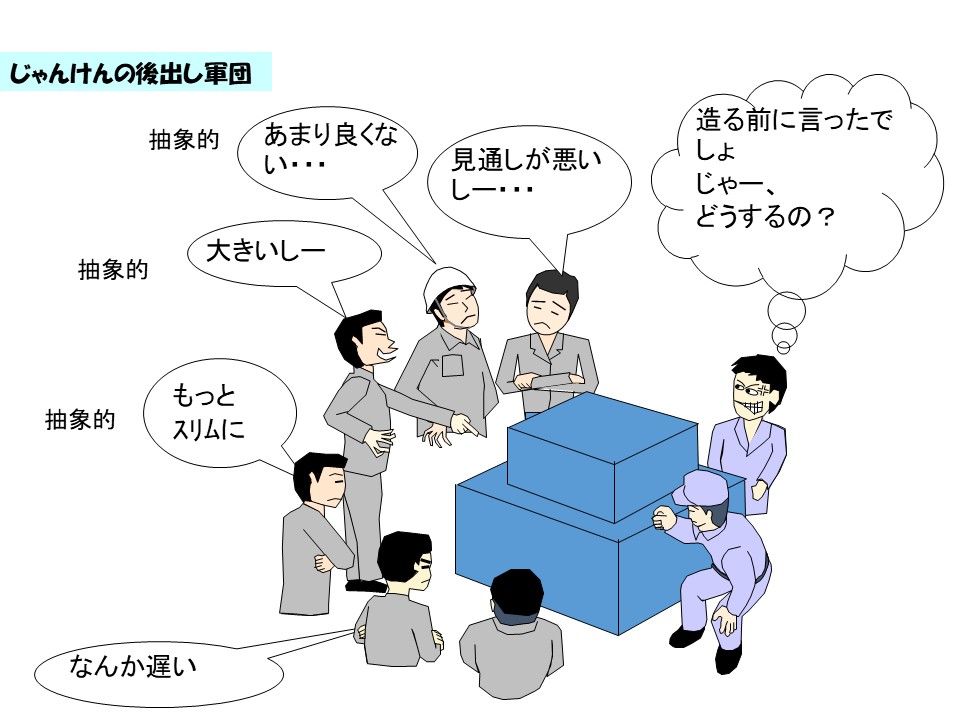

じゃんけんの後出し軍団

モノづくりはトラブルの連続です。問題が起きた後、そもそも論の話で、「なぜこれを確認しておかなかったのか」「なぜこの段取りを入れておかなかったのか」「なぜ作った設備メーカーがここに立っていないのか」といったようなことが話題になります。 これから先の解決する話より、 何が悪かったか、誰が悪かったかの話が多いです。 「後出しじゃんけん」のように何でも言えます。

やることが多すぎてとても仕事が回らなかったという言い訳しか担当者からは出ないと思います。 議論をするなら何でやっていなかったのかということより、 なぜそのステップを行うことができなかったのか、業務フローや計画を議論にしてほしいものです。

トップ、部長達が本当にしかるべき人物は後ろで隠れている

勇気を出して、自ら 「渦中の栗を拾おうとチャレンジする人」がうまくいかない時に、上位の人はあまり怒ってはいけません。まずリスクを承知で手をあげた気持ちを評価してあげてご苦労様を言ってあげるべきです。本当に怒るべき人物は、そもそもそれを自分の仕事としてやらなくてはならない立場の部署の人とか、 自分の上司に対してかもしれません。

勇気を出して実施した本人に向かってあまり怒り過ぎると、もう二度と手を上げてチャレンジする事はしなくなるでしょう。まず褒めた上でここは良かったけど、もう少しこうすればよかったねとか言葉が必要でしょう。

モノづくり管理者の迷い

リーダーはプロジェクトが起きた時や事件が起こった時、自分の頭の中で悩むことが多いです。

超前向きなリーダーは「YES」とかっこよく仕事を受けます。 しかし メンバーは、またうちの部署なのか 、隣のグループは何もしないのかと疑問に思います。

反対に 鉄壁の守りのリーダーにいます。 トップから何を言われても理論武装して自分の組織ではない とうまく断ります。トップも反論できずに、言うことを聞く別のチームに仕事を持って行きます。このリーダーは3~4回繰り返すと左遷させられるでしょう。

恐怖政治と話せる親父について説明します。 誰でもメンバーに対して話せる親しい上司でいたいと思います。しかし、これを続けると右の事例では、何でも相談されて、お願いされて自分の負荷がオーバーしてしまいます。 左の事例は逆で、恐怖政治でメンバーを仕切っていく方法ですが、 いつまで続くことでしょうか。

リーダーは何か起こった時に、自分で処理しようか、それとも部下に任せてやらせようか、と悩むことが多いです。いつも自分でやる選択だと、自分の負荷オーバーして、重要なメンバーの管理業務に支障が起きます。 では、左のように いつも人に指示してやらせていると、今度は自分の能力が廃れてしまい、ある日部署を変わったり、出向、転職したりすると、メッキが剥げて困ったことになります。

上記の3事例はすべて、バランスを考えて頑張っていくようにしてください。

コンサルティングの相談は下記までお気軽にご相談ください。