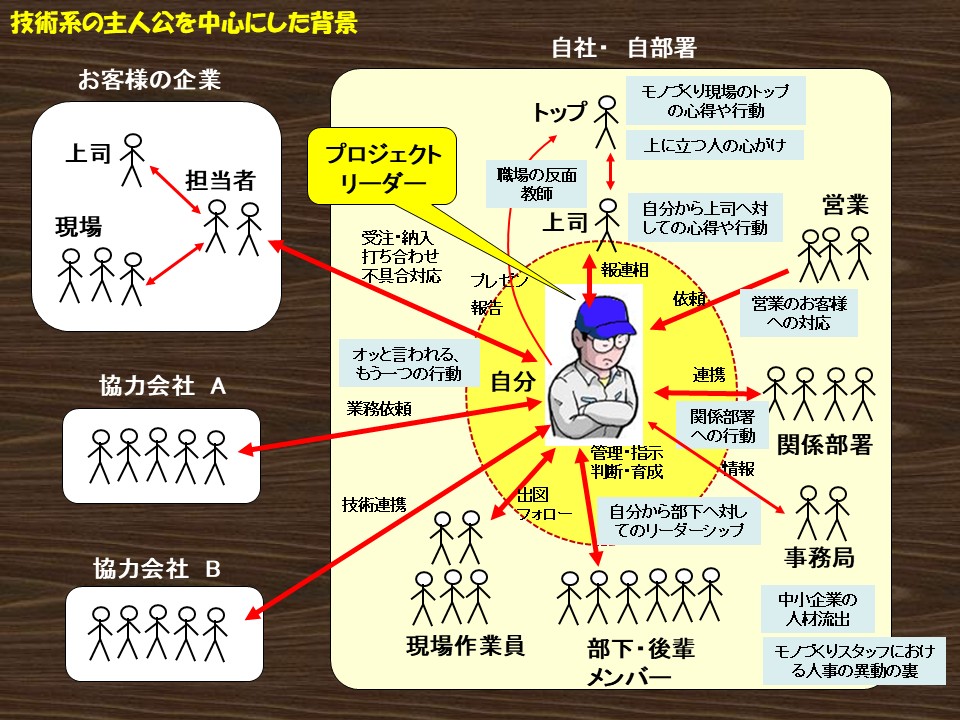

モノづくりの開発・設計職場においては、どの会社・組織でもモチベーションアップや風土改革に一生懸命取り組んでおられます。しかし、経営陣や人事事務局が、かっこいいスローガンを言うが行動が伴っていません。 経営層は旗を振っているが、現場は置いてけぼりで、総論賛成・各論未浸透といったのが現状ではないでしょうか。スローガンを「実際の行動と言葉」に落とし込むために、実際の職場の各職層でよくあるケースを勉強して、行動と意識を勉強していきましょう。

部下へ対してのリーダーシップ

リーダーである自分のチームに対して、部下、後輩への業務行動を紹介します。

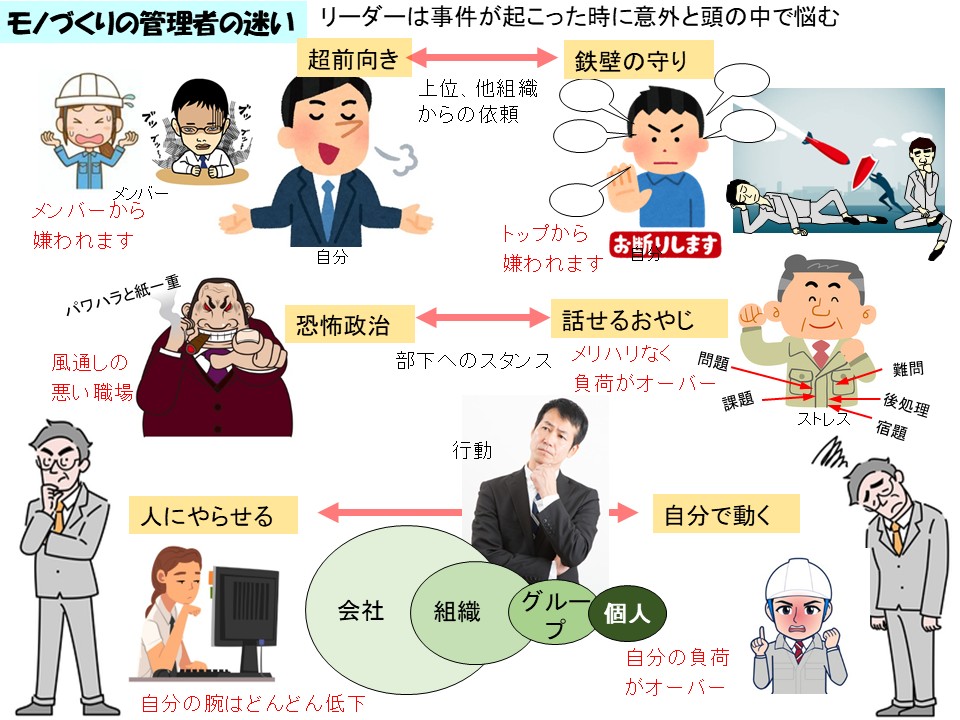

チーム体制の悩み

リーダーはプロジェクトが起きた時、自分の頭の中で悩むことが多いです。

超前向きなリーダーは「YES」とかっこよく仕事を受けます。 しかし メンバーは、またうちの部署なのか 、隣のグループは何もしないのかと疑問に思うことですよ。 反対に 鉄壁の守りのリーダーにいます。 トップから何を言われても論理的に自分の組織ではない、○○優先のためとうまく断ります。 トップも反論できずに言うことを聞く別のチームに仕事を持って行きます。

恐怖政治と話せる親父について説明します。

誰でもメンバーに対して話せる親しい上司でいたいと思います。 これを続けると何でも相談されて自分の負荷がオーバーしてしまいます。 左の事例は逆で、恐怖政治でメンバーを仕切っていく方法ですが、 いつまで続くことでしょうか。

リーダーは何か起こった時に、自分で処理しようか、それとも部下に任せてやらせようか、と悩むことが多いです。いつも自分でやる選択だと、自分の負荷オーバーして、重要なメンバーの管理業務に支障が起きます。 では、左のように いつも人に指示してやらせていると、今度は自分の能力が廃れてしまい、ある日出向したり、転職したりすると、メッキが剥げて困ったことになります。

上記の3事例はすべて、バランスを考えて頑張っていくようにしてください。

超前向きなリーダーは「YES」とかっこよく仕事を受けます。 しかし メンバーは、またうちの部署なのか 、隣のグループは何もしないのかと疑問に思うことですよ。 反対に 鉄壁の守りのリーダーにいます。 トップから何を言われても論理的に自分の組織ではない、○○優先のためとうまく断ります。 トップも反論できずに言うことを聞く別のチームに仕事を持って行きます。

恐怖政治と話せる親父について説明します。

誰でもメンバーに対して話せる親しい上司でいたいと思います。 これを続けると何でも相談されて自分の負荷がオーバーしてしまいます。 左の事例は逆で、恐怖政治でメンバーを仕切っていく方法ですが、 いつまで続くことでしょうか。

リーダーは何か起こった時に、自分で処理しようか、それとも部下に任せてやらせようか、と悩むことが多いです。いつも自分でやる選択だと、自分の負荷オーバーして、重要なメンバーの管理業務に支障が起きます。 では、左のように いつも人に指示してやらせていると、今度は自分の能力が廃れてしまい、ある日出向したり、転職したりすると、メッキが剥げて困ったことになります。

上記の3事例はすべて、バランスを考えて頑張っていくようにしてください。

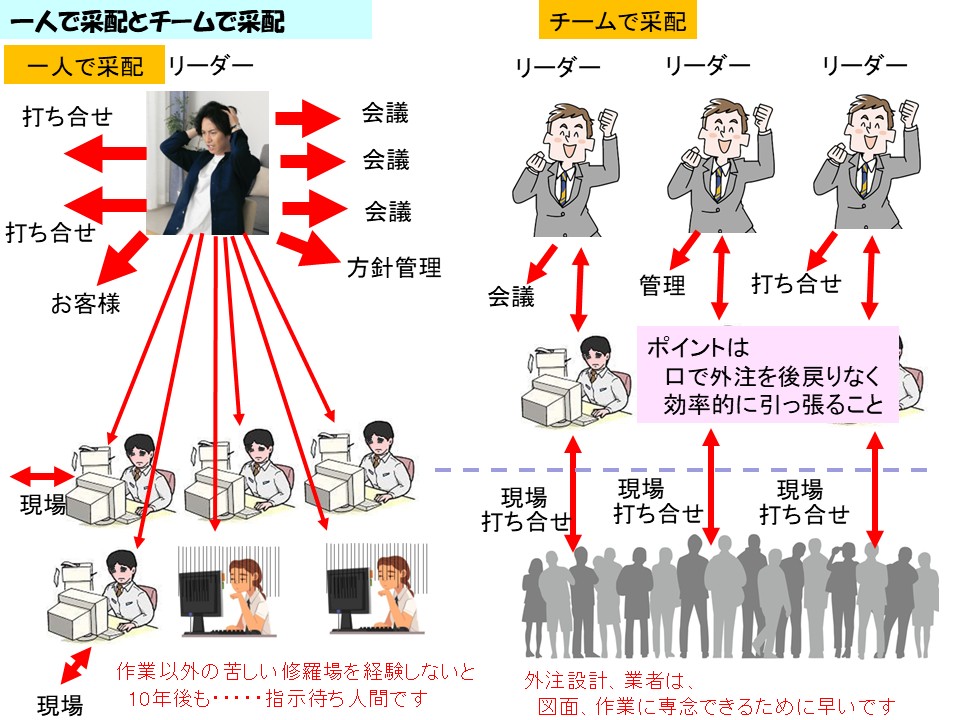

一人で采配とチームで采配

一人リーダーでの進め方と複数リーダーでの進め方の違いを説明します。

絵の左側は1人リーダーが、 全ての雑務、マネジメントを背負ってるため、部下は作業に集中することができるという反面、 部下はマネジメントの苦しい経験をしないと10年後も指示待ち人間のままになってしまうかもしれません。

右の絵はリーダーが ポイントだけを部下に指示して、部下にある程度の マネジメント的なとこも任せて業務を進行しています。 そして誰でもできるような仕事は、できるだけ外注、業者に振って全体の負荷を調整しています。 どちらが仕事の進め方が良いのでしょうか。

絵の左側は1人リーダーが、 全ての雑務、マネジメントを背負ってるため、部下は作業に集中することができるという反面、 部下はマネジメントの苦しい経験をしないと10年後も指示待ち人間のままになってしまうかもしれません。

右の絵はリーダーが ポイントだけを部下に指示して、部下にある程度の マネジメント的なとこも任せて業務を進行しています。 そして誰でもできるような仕事は、できるだけ外注、業者に振って全体の負荷を調整しています。 どちらが仕事の進め方が良いのでしょうか。

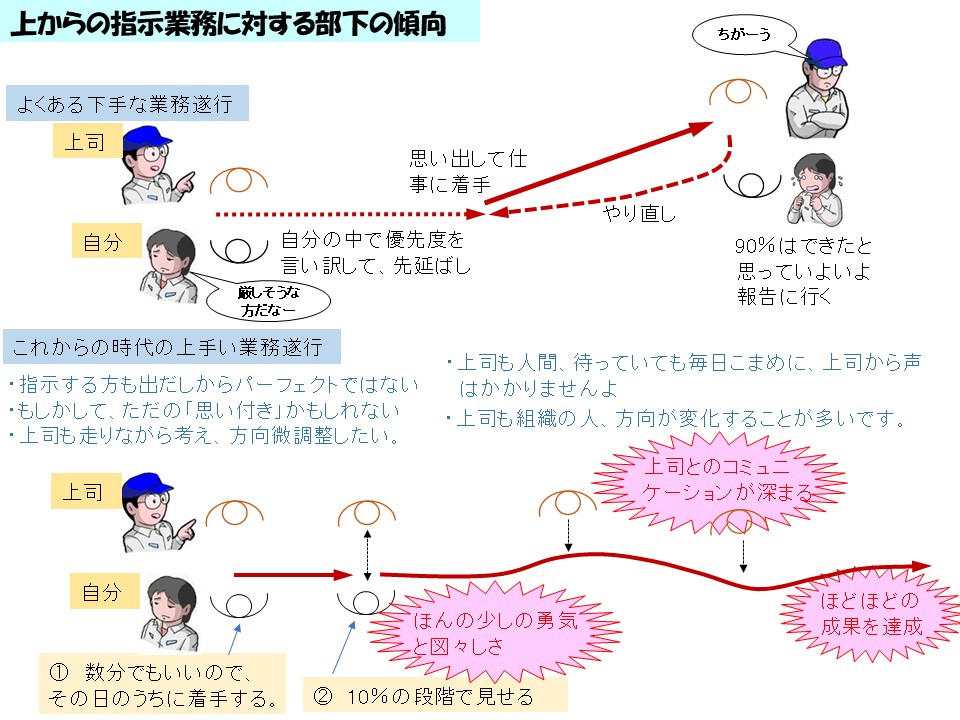

上からの指示業務に対する部下の傾向

機械の構成やアイディアといったものを部下に指示をして検討してもらうことがあると思います。 必ずフォローを行ってください。

理由の一つは言ったことが確実に動き始めたかを確認することです。

もう一つは、指示する方も出だしからパーフェクトではないかもしれません。もしかして、

ただの「思い付き」かもしれません。上司も走りながら考え、方向微調整したいです。

そして上司も人間です。指示を受けた担当者は、待っていても毎日こまめに上司から声

はかかりませんよ。上司は検討中に何度か担当者を除いて成立性を一緒に確認しながら進めてください。

理由の一つは言ったことが確実に動き始めたかを確認することです。

もう一つは、指示する方も出だしからパーフェクトではないかもしれません。もしかして、

ただの「思い付き」かもしれません。上司も走りながら考え、方向微調整したいです。

そして上司も人間です。指示を受けた担当者は、待っていても毎日こまめに上司から声

はかかりませんよ。上司は検討中に何度か担当者を除いて成立性を一緒に確認しながら進めてください。

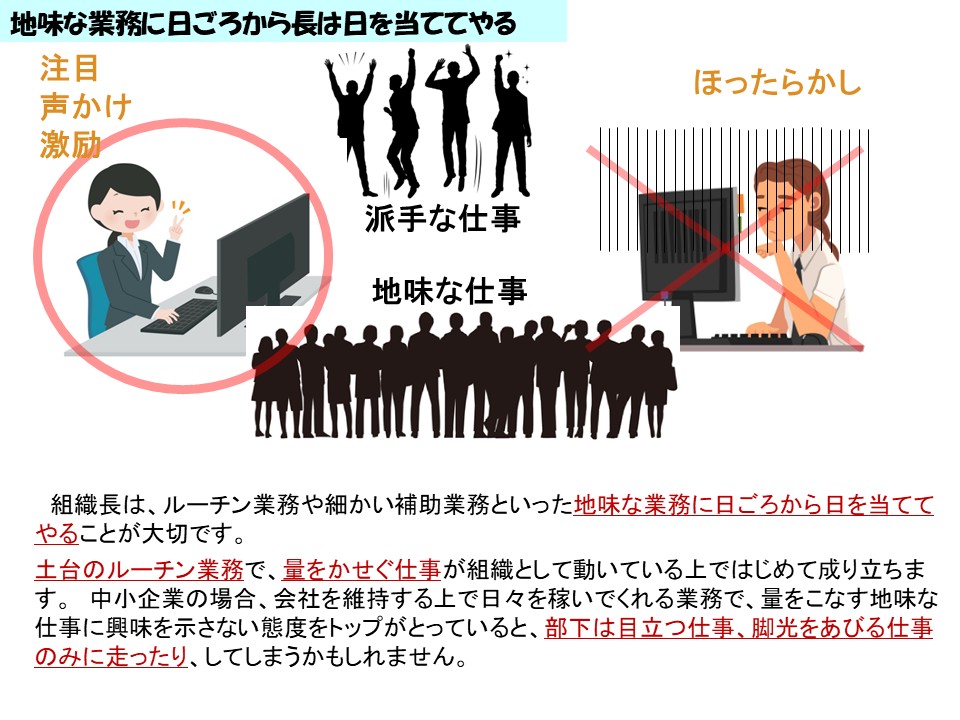

地味な業務に日ごろから長は日を当ててやる

組織長は、ルーチン業務や細かい補助業務といった地味な業務に日ごろから日を当ててやることが大切です。

開発とか、メインPJTとか、組織として脚光をあびる業務を行うためには、土台のルーチン業務をコツコツ行う、量をかせぐ仕事が組織として動いている上ではじめて成り立ちます。

中小企業の場合、会社を維持する上で日々を稼いでくれる業務で、量をこなす地味な仕事に興味を示さない態度をトップがとっていると、部下は目立つ仕事、脚光をあびる仕事のみに走ったり、してしまうかもしれません。

開発とか、メインPJTとか、組織として脚光をあびる業務を行うためには、土台のルーチン業務をコツコツ行う、量をかせぐ仕事が組織として動いている上ではじめて成り立ちます。

中小企業の場合、会社を維持する上で日々を稼いでくれる業務で、量をこなす地味な仕事に興味を示さない態度をトップがとっていると、部下は目立つ仕事、脚光をあびる仕事のみに走ったり、してしまうかもしれません。

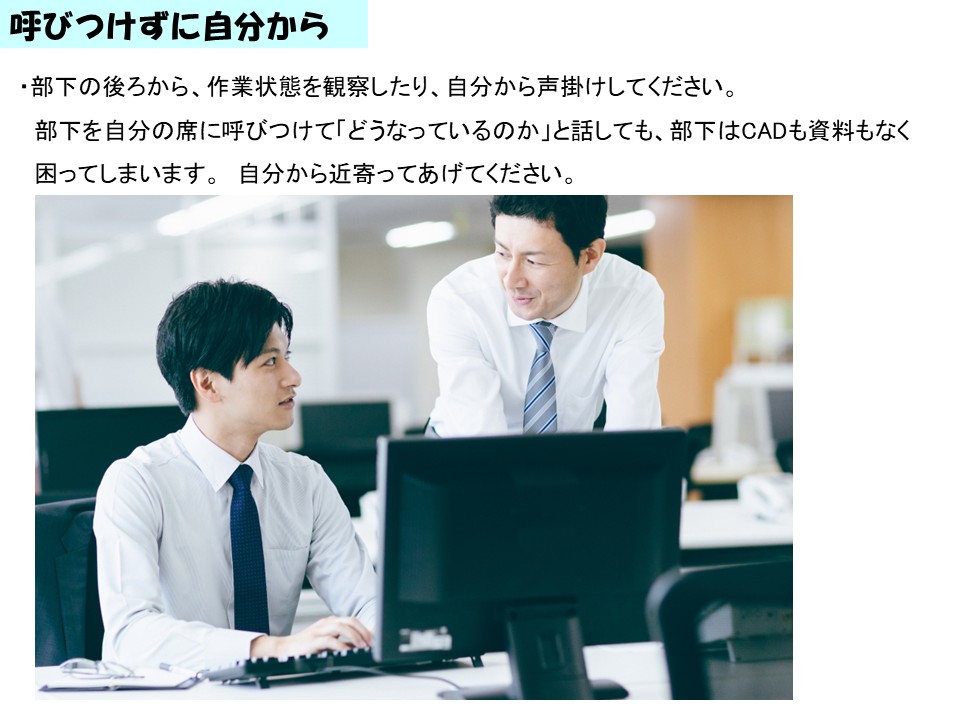

呼びつけずに自分から

部下の後ろから、作業状態を観察したり、自分から声掛けしてください。

部下を自分の席に呼びつけて「どうなっているのか」と話しても、部下はCADも資料もなく

困ってしまいます。 自分から近寄ってあげてください。

部下を自分の席に呼びつけて「どうなっているのか」と話しても、部下はCADも資料もなく

困ってしまいます。 自分から近寄ってあげてください。

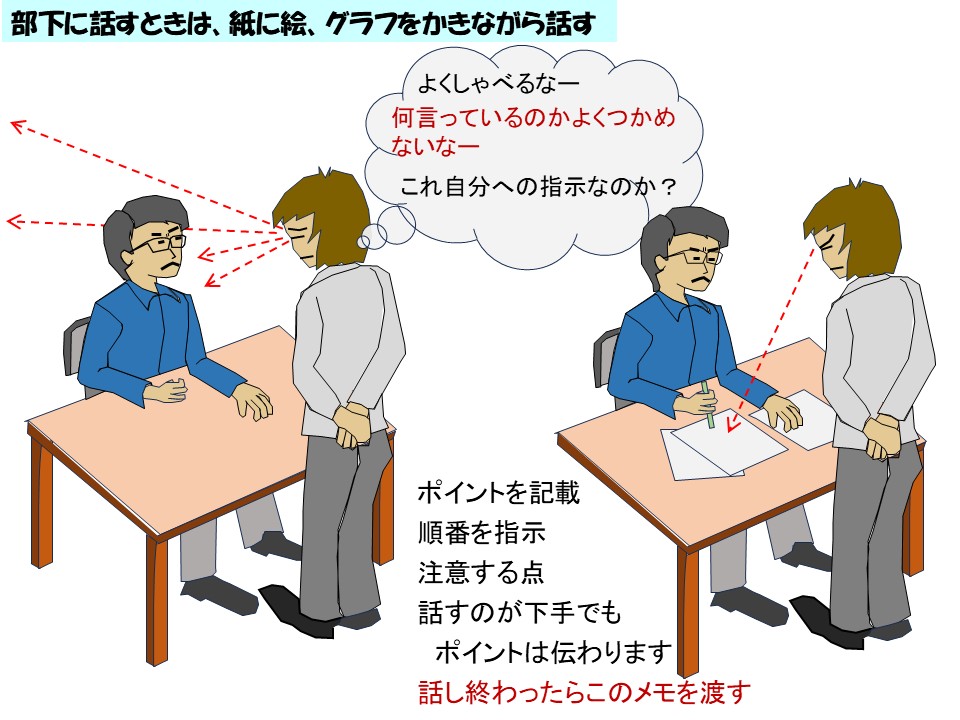

部下に話すときは、紙に絵、グラフをかきながら話す

上司は常に紙と鉛筆は持ち歩いてください。 モノづくりの中での話、指示、私的ですから、他の人と話をするときは、口頭より絵の方が伝わります。

ポイントを記載する。 順番を指示する。 注意する点を箇条書きにメモする。

こうすると、話すのが下手でもポイントは伝わります。 そして、話し終わったらこのメモを渡す

ことです。

ポイントを記載する。 順番を指示する。 注意する点を箇条書きにメモする。

こうすると、話すのが下手でもポイントは伝わります。 そして、話し終わったらこのメモを渡す

ことです。

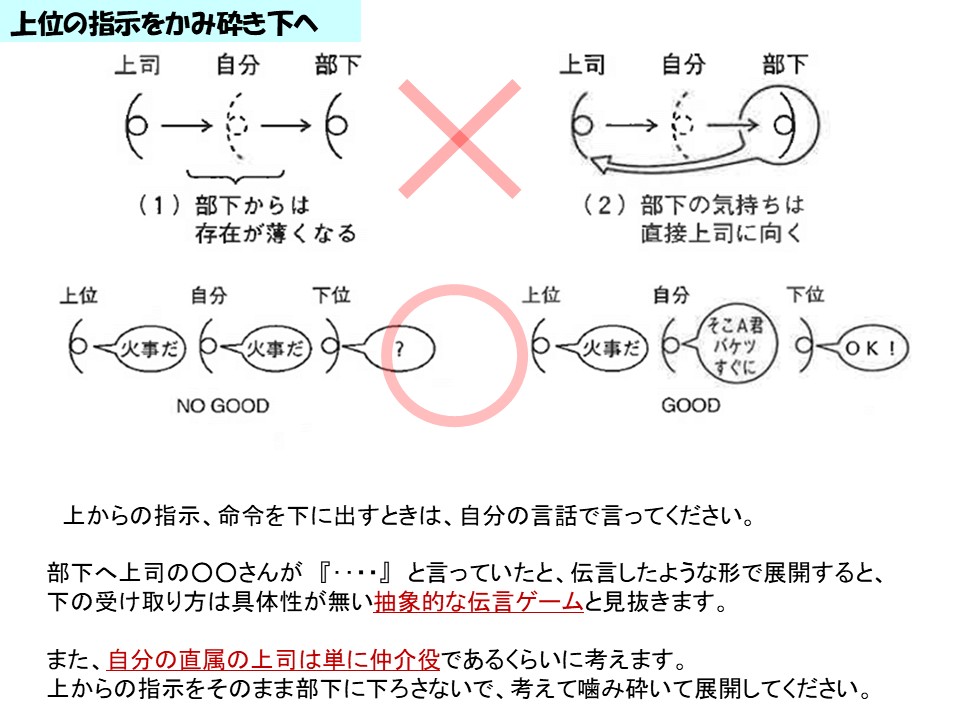

上位の指示をかみ砕き下へ

上からの指示、命令を下に出すときは、自分の言話で言ってください。

部下へ上司の○○さんが 『‥・・』 と言っていたと、伝言したような形で展開すると、下の受け取り方は具体性が無い抽象的な伝言ゲームと見抜きます。

また、自分の直属の上司は単に仲介役であるくらいに考えます。

上からの指示をそのまま部下に下ろさないで、考えて噛み砕いて展開してください。

部下へ上司の○○さんが 『‥・・』 と言っていたと、伝言したような形で展開すると、下の受け取り方は具体性が無い抽象的な伝言ゲームと見抜きます。

また、自分の直属の上司は単に仲介役であるくらいに考えます。

上からの指示をそのまま部下に下ろさないで、考えて噛み砕いて展開してください。

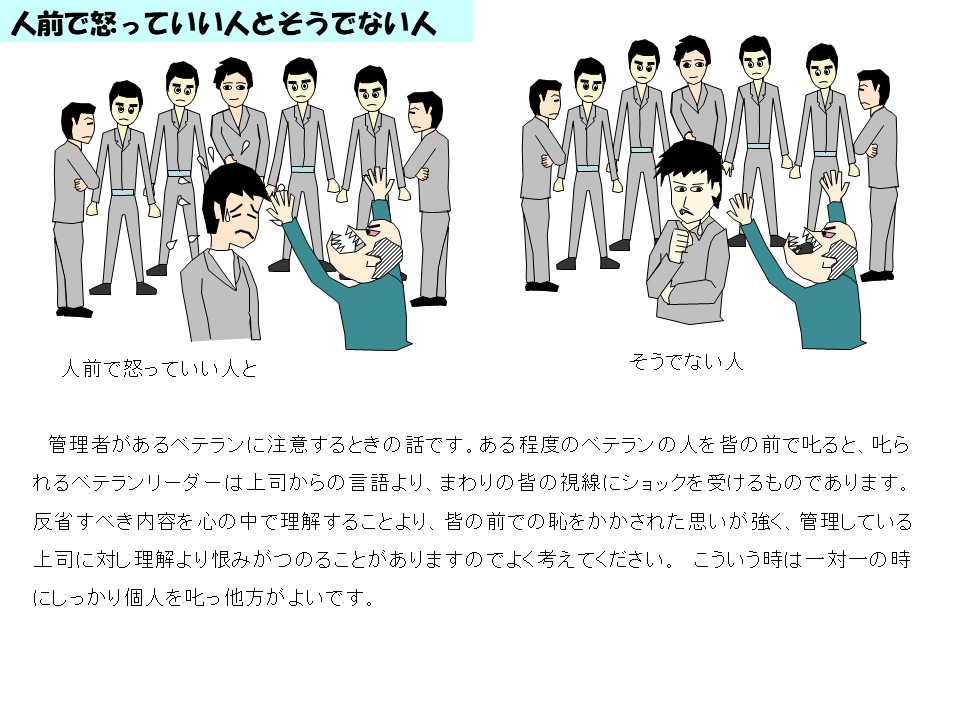

人前で怒っていい人とそうでない人

管理者があるベテランに注意するときの話です。ある程度のベテランの人を皆の前で叱ると、叱られるベテランリーダーは上司からの言語より、まわりの皆の視線にショックを受けるものであります。反省すべき内容を心の中で理解することより、皆の前での恥をかかされた思いが強く、管理している上司に対し理解より恨みがつのることがありますのでよく考えてください。 こういう時は一対一の時にしっかり個人を叱っ他方がよいです。

また、逆に皆の前で積極的にほめたほうが良いです。

部下は一言、皆の前で誉めてくれたとか、自分を認めてくれる人には好意を持つのは

あたりまえであります。 色々思うところもありますが叱ったり文句を言ったりする前に、

まず一言ご苦労様と褒めてあげてそれから議論に入っていくようにしてください。

また、逆に皆の前で積極的にほめたほうが良いです。

部下は一言、皆の前で誉めてくれたとか、自分を認めてくれる人には好意を持つのは

あたりまえであります。 色々思うところもありますが叱ったり文句を言ったりする前に、

まず一言ご苦労様と褒めてあげてそれから議論に入っていくようにしてください。

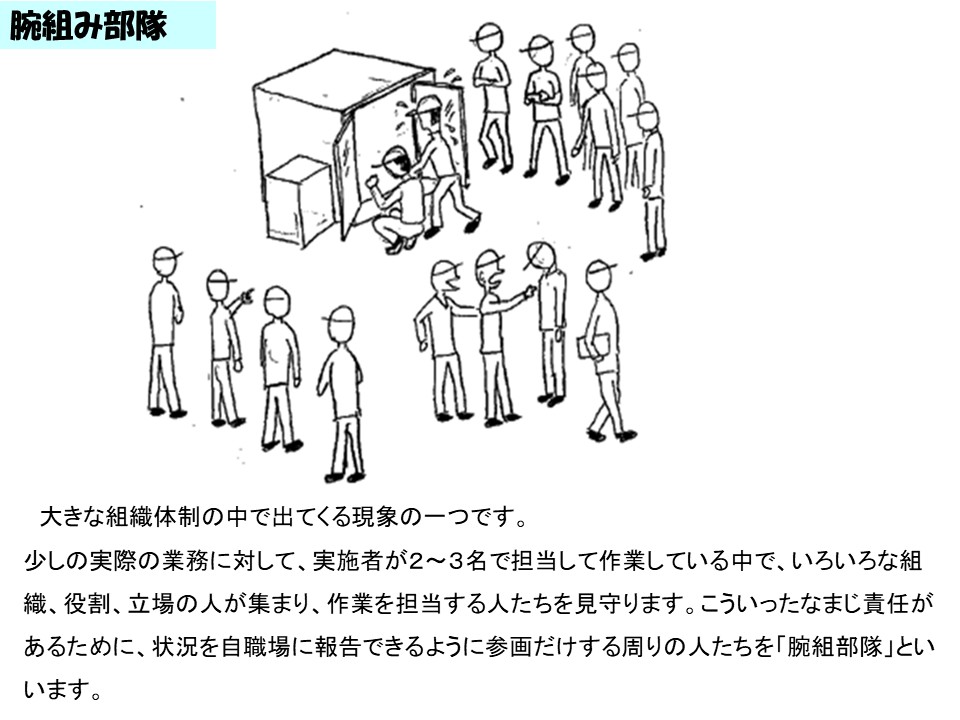

腕組み部隊

少しの実際の業務に対して、実施者が2~3名で担当して作業している中で、いろいろな組織、役割、立場の人が集まり、作業を担当する人たちを見守ります。こういったなまじ責任があるために、状況を自職場に報告できるように参画だけする周りの人たちを「腕組部隊」といいます。

現場ではトラブルが当然起きます。その時に設備前で多くの人物が集まって議論している姿を見かけます。 多くの関係部署はトラブルに対して把握しておかなければ各組織の上司から各担当者が怒られることになるため、状況を把握して報告できるように近寄って状況を聞きに行きます。 機械を修理しようと頑張っている人は二人か三人で、その周りに多くの関係部署が腕を組んで取り囲みます。

現場ではトラブルが当然起きます。その時に設備前で多くの人物が集まって議論している姿を見かけます。 多くの関係部署はトラブルに対して把握しておかなければ各組織の上司から各担当者が怒られることになるため、状況を把握して報告できるように近寄って状況を聞きに行きます。 機械を修理しようと頑張っている人は二人か三人で、その周りに多くの関係部署が腕を組んで取り囲みます。

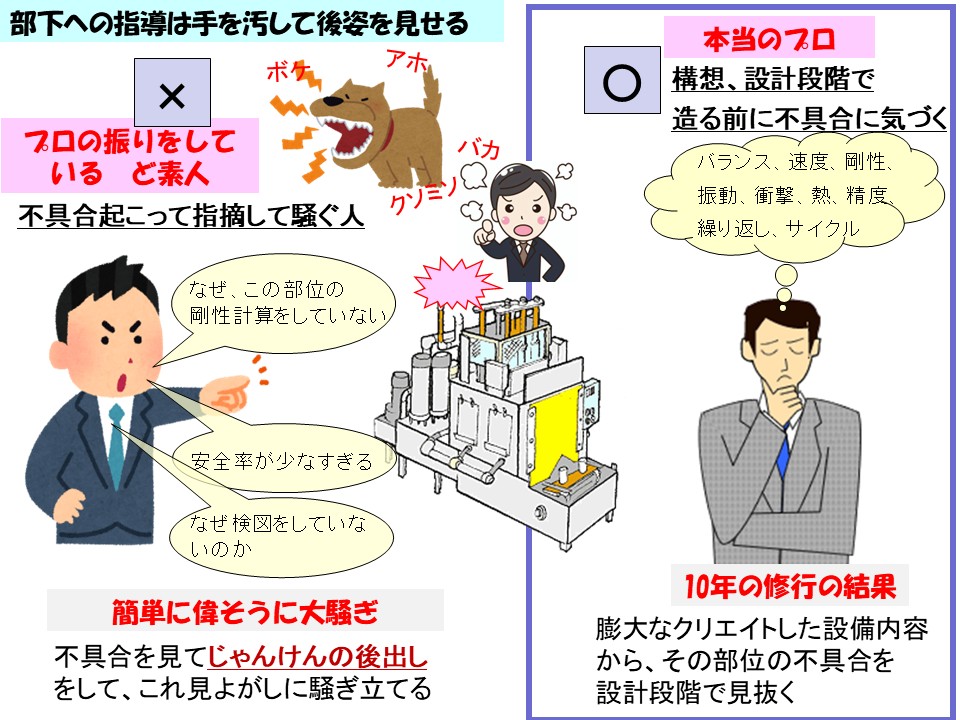

部下への指導は手を汚して後姿を見せる

モノづくりでの部下やメンバーには、はじめの一歩を示すことです。

抽象的な指示を出すだけでは駄目です。 手順、着眼点、思いを作戦として指示することが大切です。

部下に対しては、トップから言われたことをそのまま落しても駄目であります。目線を下げて、部下と同じように具体的な仕事に手を汚して、行動力や、苦労しているところなどの後姿を見せるのも大切です。

口だけで何もしない人より、全く別の仕事でもいいから、自ら手をよごして苦労をしている姿をまわりの人は見ています。 指示一つにしても、日頃手をよごす人からの指示と、口だけの人からの指示では下のメンバーの動きが違うものです。

また、リーダーが再にその上の人から、蹴飛ばされ苦労している姿もメンバーには人間的魅力を感じるところがあるものです。めげずに再度上に挑戦している姿がいいのです。

抽象的な指示を出すだけでは駄目です。 手順、着眼点、思いを作戦として指示することが大切です。

部下に対しては、トップから言われたことをそのまま落しても駄目であります。目線を下げて、部下と同じように具体的な仕事に手を汚して、行動力や、苦労しているところなどの後姿を見せるのも大切です。

口だけで何もしない人より、全く別の仕事でもいいから、自ら手をよごして苦労をしている姿をまわりの人は見ています。 指示一つにしても、日頃手をよごす人からの指示と、口だけの人からの指示では下のメンバーの動きが違うものです。

また、リーダーが再にその上の人から、蹴飛ばされ苦労している姿もメンバーには人間的魅力を感じるところがあるものです。めげずに再度上に挑戦している姿がいいのです。

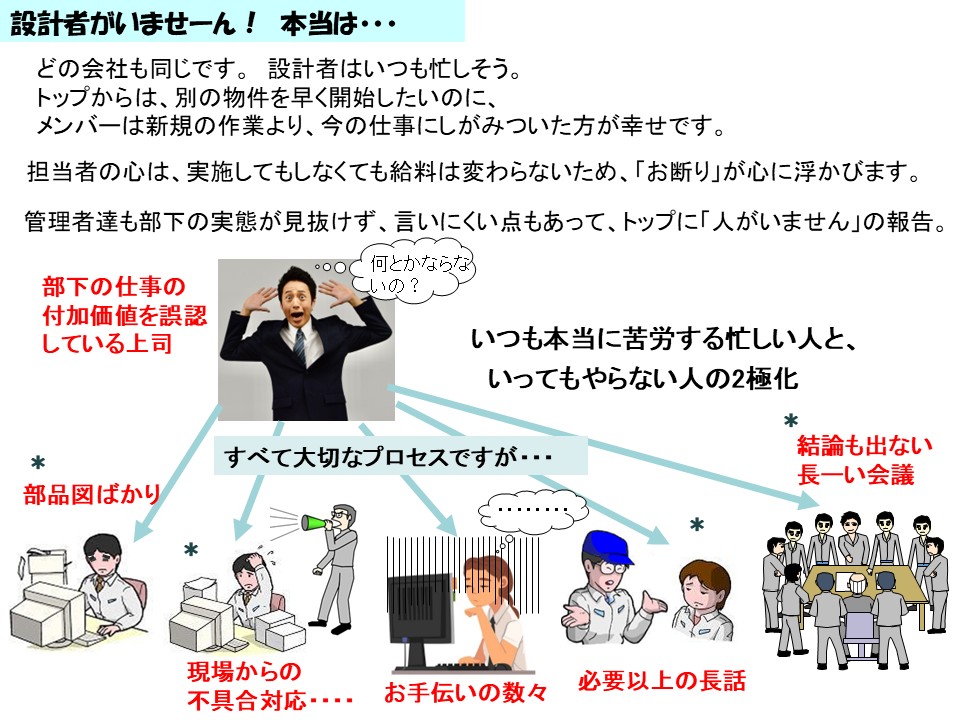

設計者がいませーん! 本当は・・・

どの会社も同じです。 設計者はいつも忙しそう。

トップからは、別の物件を早く開始したいのに、メンバーは新規の作業より、今の仕事にしがみついた方が幸せです。

担当者の心は、実施してもしなくても給料は変わらないため、「お断り」が心に浮かびます。

担当者の心は、実施してもしなくても給料は変わらないため、「お断り」が心に浮かびます。

トップからは、別の物件を早く開始したいのに、メンバーは新規の作業より、今の仕事にしがみついた方が幸せです。

担当者の心は、実施してもしなくても給料は変わらないため、「お断り」が心に浮かびます。

担当者の心は、実施してもしなくても給料は変わらないため、「お断り」が心に浮かびます。

自分から上司へ対しての心得や行動

上司を見ていて参考にしてほしい色々です。

上司や先輩の背中を見て、技術力と行動力を勉強する

ものづくりの場面において、リーダーがいろいろ行動したりもがいている様子を部下の人たちは、背中を見て勉強していることでしょう。

その内容は行動、コミュニケーション、アイデア着眼点、技術力といったところがポジティブな面です。

しかし勉強するべきことは、ネガティブな面もたくさんあります。 組織として失敗した時に、ひたすら謝って対策を協議している姿や、上司が無責任な責任転換を行っている姿、根回しや裏工作を密かに活動している姿なんかも、反面教師として習うことは多いです。

その内容は行動、コミュニケーション、アイデア着眼点、技術力といったところがポジティブな面です。

しかし勉強するべきことは、ネガティブな面もたくさんあります。 組織として失敗した時に、ひたすら謝って対策を協議している姿や、上司が無責任な責任転換を行っている姿、根回しや裏工作を密かに活動している姿なんかも、反面教師として習うことは多いです。

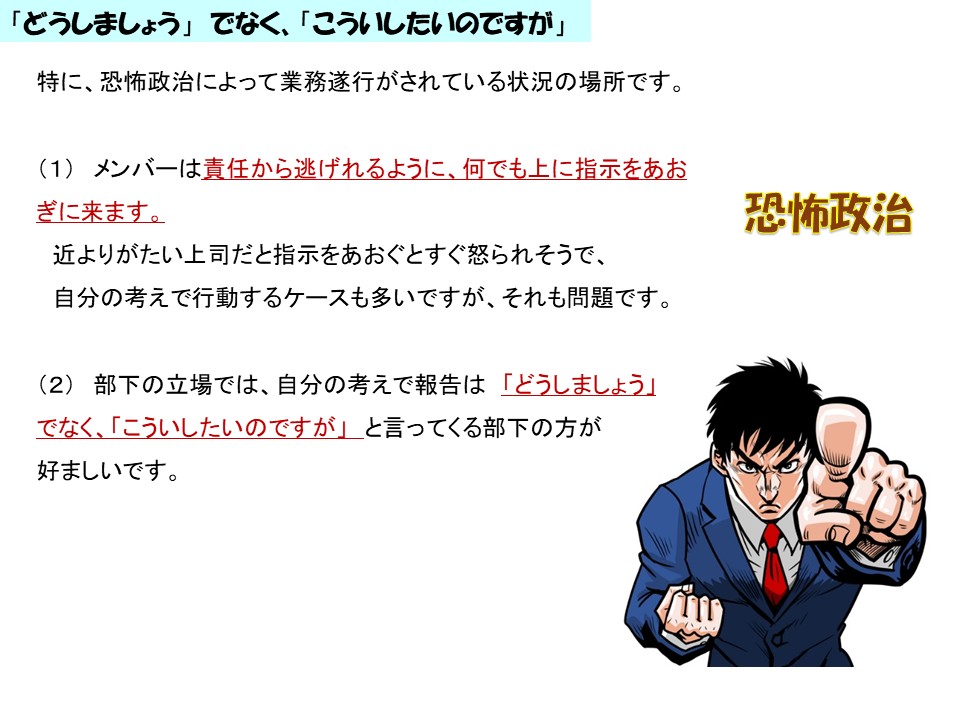

「どうしましょう」 でなく、「こういしたいのですが」

特に、恐怖政治によって業務遂行がされている状況の場所です。

(1) メンバーは責任から逃げれるように、何でも上に指示をあおぎに来ます。

近よりがたい上司だと指示をあおぐとすぐ怒られそうで、

自分の考えで行動するケースも多いですが、それも問題です。

(2) 部下の立場では、自分の考えで報告は 「どうしましょう」 でなく、「こういしたいのですが」 と言ってくる部下の方が

好ましいです。

(1) メンバーは責任から逃げれるように、何でも上に指示をあおぎに来ます。

近よりがたい上司だと指示をあおぐとすぐ怒られそうで、

自分の考えで行動するケースも多いですが、それも問題です。

(2) 部下の立場では、自分の考えで報告は 「どうしましょう」 でなく、「こういしたいのですが」 と言ってくる部下の方が

好ましいです。

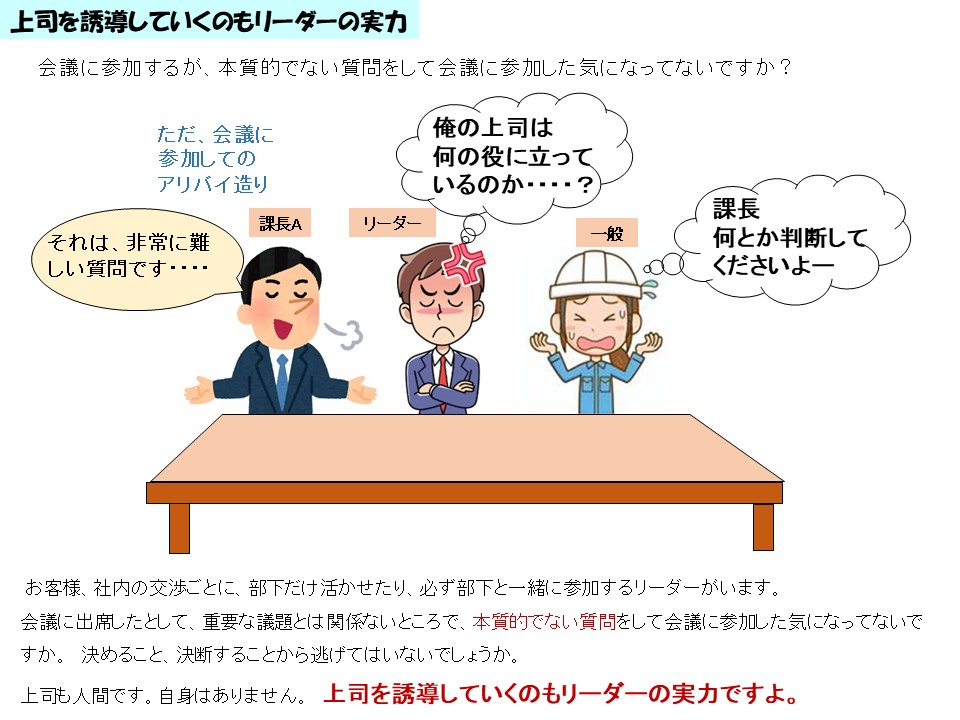

上司を誘導していくのもリーダーの実力

お客様、社内の交渉ごとに、部下だけ活かせたり、必ず部下と一緒に参加するリーダーがいます。会議に出席したとして、重要な議題とは関係ないところで、本質的でない質問をして会議に参加した気になってないですか。 決めること、決断することから逃げてはいないでしょうか。

上司も人間です。自身はありません。 上司を誘導していくのもリーダーの実力ですよ。

上司も人間です。自身はありません。 上司を誘導していくのもリーダーの実力ですよ。

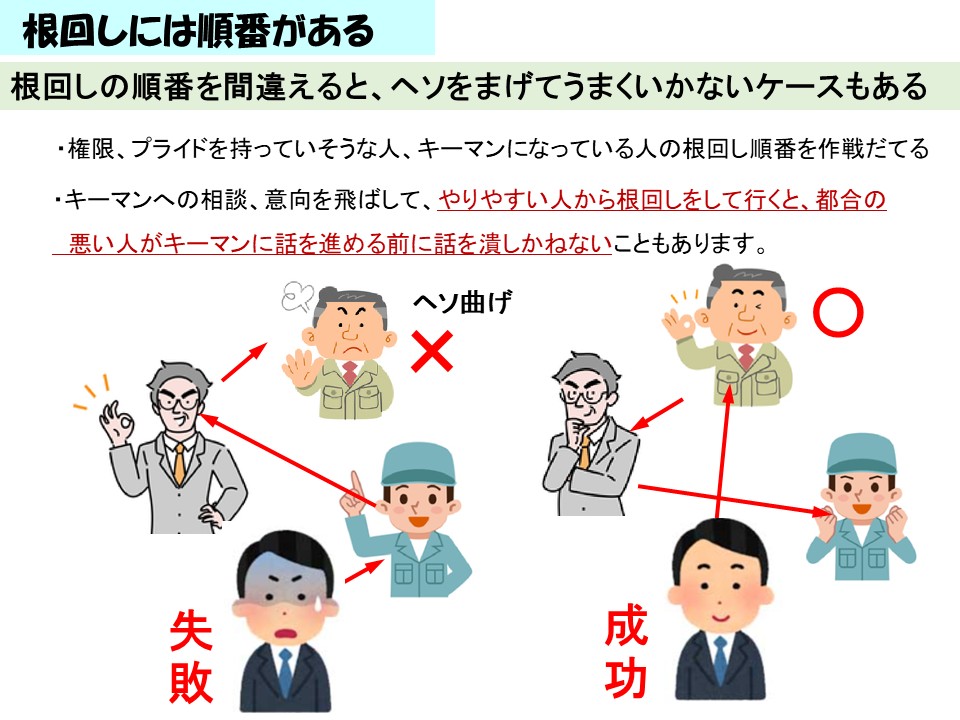

根回しには順番がある

根回しの順番を間違えると、ヘソをまげてうまくいかないケースもあります。

注意することは、権限、プライドを持っていそうな人、キーマンになっている人の根回し順番を作戦だてることです。

キーマンへの相談、意向を飛ばして、やりやすい人から根回しをして行くと、都合の悪い人がキーマンに話を進める前に話を潰しかねないこともあります。

注意することは、権限、プライドを持っていそうな人、キーマンになっている人の根回し順番を作戦だてることです。

キーマンへの相談、意向を飛ばして、やりやすい人から根回しをして行くと、都合の悪い人がキーマンに話を進める前に話を潰しかねないこともあります。

上司、先輩と打ち合わせに参加した時の勉強

上司や先輩の受け答えの背中を見て勉強してください。もし、自分ひとりだったら、同じ言い方ができたかどうか考えてください。この次は自分ひとりで参加かもしれませんよ。組織間の交渉の時、リーダーは自部署の言い訳だけでは通らないことが多いので、全体のことと、自部署の都合を考えて発言しています。微妙な言い回しです。

お客様vs営業の交渉では、お客様の言い方を受け止めながら、仕様を引き出したり、自社のやりやすい方向へ話を持っていきます。大切なお客様ですが、中には神様だけではありませんよ。

営業vs設計の交渉では、設計組織は仕事を取らねば会社が食べていけないことはわかっています。しかし変な受注をとると大赤字と社内に大迷惑をかけてしまいます。

現業は設計図を受けて業務が発生しますが、図面が遅れることが多いです。待っているだけでは日程がどんどん狭まります。完成度が悪い場合は・・・

また、会議に参加したら、議事録の練習や、内容の書き方をマスターしておきます。次は、あなたに議事録を依頼されますよ。長い内容を端的に記録する文章力。議事録の表現は意外と微妙な点が多く、商社はボヤーと表現していますよ。重要議題の結論まとめ方法。 微妙に自部署に有利な表現を記載します。

お客様vs営業の交渉では、お客様の言い方を受け止めながら、仕様を引き出したり、自社のやりやすい方向へ話を持っていきます。大切なお客様ですが、中には神様だけではありませんよ。

営業vs設計の交渉では、設計組織は仕事を取らねば会社が食べていけないことはわかっています。しかし変な受注をとると大赤字と社内に大迷惑をかけてしまいます。

現業は設計図を受けて業務が発生しますが、図面が遅れることが多いです。待っているだけでは日程がどんどん狭まります。完成度が悪い場合は・・・

また、会議に参加したら、議事録の練習や、内容の書き方をマスターしておきます。次は、あなたに議事録を依頼されますよ。長い内容を端的に記録する文章力。議事録の表現は意外と微妙な点が多く、商社はボヤーと表現していますよ。重要議題の結論まとめ方法。 微妙に自部署に有利な表現を記載します。